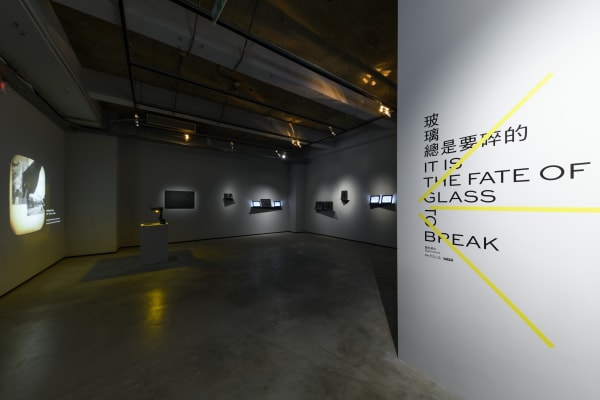

玻璃總是要碎的: 賴駿杰 策展

策展人

賴駿杰

參展藝術家

丁建中、陳飛豪、張致中

本次 TKG+ Projects 邀請到策展人賴駿杰,從歷史文本、影像、裝置等角度,探討災難、預測,以及隨之產生的圖像。展覽標題「玻璃總是要碎的」源自於法文諺語,講述災難總是會發生的宿命論觀點。

展覽概念起源於丁建中與陳飛豪的實驗性創作 Up to 121(2018),討論賀伯颱風與在地發展史之間的關係。數字「 121 」,是 1996 年賀伯颱風重創台灣、淹沒板橋 435 園區的水線位置高度,它是紀錄,同時也是一種警示;對當地居民來說,則是風雨刻在肉身上的痕跡。水線 121 對照降雨量預測是為「未來」,但 121 在現實中卻經常成為「過去」:因追趕不及「現在」而失效的一組數字。本次展覽以此為延伸,探討人在不斷的時間迴圈中積累更多的既定現實。「既定的( given )」 121 所體現的時間矛盾有著兩方面意義:一是為使人相信危機,並試圖控制危機而製造的客觀系統。另一方面,敘事本是為了對抗遺忘,但在被檔案化之後卻也注定被封存——總有新的事件、危機會出現,取而代之。

多數預測最終將會轉為圖像,氣候預測也好,股市的走勢亦然。特別是經濟預測與災難預警有許多共通的邏輯:皆為某種數字的博奕、對於未來的賭注,並且建立在「危機(之後)」的想像。這類圖像作為符號,指向背後一系列的知識系統;但它同時也是關於圖像的圖像——元圖像( metapicture ),成為人們理解此圖像的參照。用紀傑克的「幻見( fantasy )」理論來說,則是:「它教導了我們如何欲望(未來)。」然而,幻見是有瑕疵且互相衝突的,一方面指責現實( reality )的不足而權充為真實,並教導我們如何從中體認危機;另一方面,卻又述說著凝視真實之不可能--在面對真正的危機時,它僅僅只是螢幕上發光的圖像,如同神喻般,閃爍中給出未來的道路。

藝術家分別從不同向度考慮 ∕ 考掘災難的敘事:丁建中擅長從冷靜、客觀的現實中,找到真實感覺的觸動,藉由作品建立一場開放的觀看機制,讓觀者予以回應。陳飛豪則試圖透過文本史料,從後設的角度來探討預測與演示,以及氣候預測與其圖像所建構的意識形態。若說陳飛豪的作品是文件的視覺化,那張致中則是嘗試書寫歷史圖像,從圖表洪流所建構的意識形態混雜中,勾勒出真實的曲線。

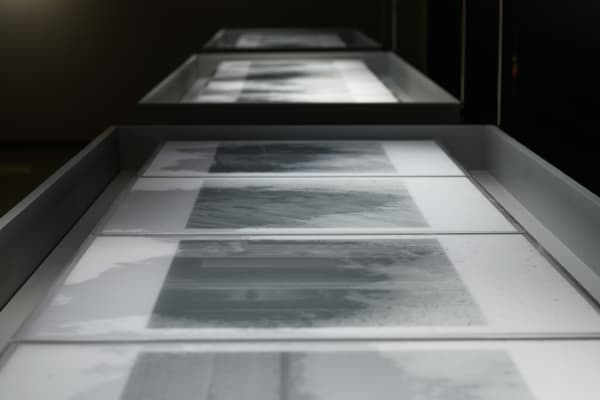

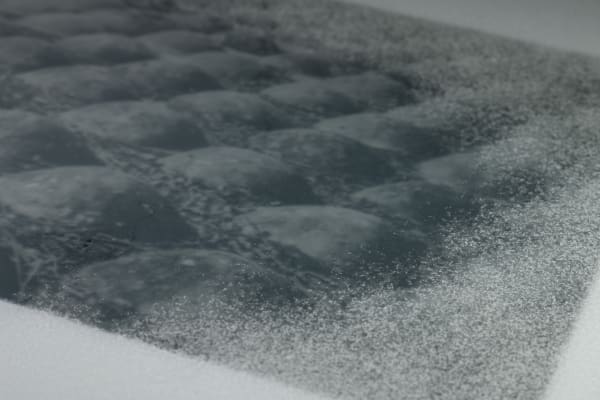

展覽中許多影像是使用特殊油墨處理,它一邊對抗著最具破壞力的水,同時卻又需要靠水來顯現其自身,它所顯示的是記憶的元圖像。其顯影會伴隨著水分的乾枯逐漸消失,而這時間之短暫,就像人們對災難的健忘一般。然而,被遺忘了,不代表就不存在。水滴穿刺的動作是反圖像的,是一種銘刻當下的書寫,不僅提醒著現在,也意圖穿越災難必然會發生的時間迴圈,提供我們重新思考危機與宿命的可能。

丁建中

1983 年生於台北,前期作品關注空間中結構、運轉與對應之關係,並經由設計的機械裝置產生的聲響與光影,探討媒材間的重複性與徒勞的詩意。「光」作為創作中慣用的媒材,串連出作品的脈絡與軸線,並呼應出空間與時間之關係。近期作品嘗試將原先的機械性消減,純粹去回應所處空間下的自然狀態,並將原先對光的處理,擴張出包含對溫度、濕度、觸覺、動能中,與觀者自身身體、記憶之關係。駐村計畫:法國「洛宏汀之家」(2012)、西班牙「昂格藝術村」(2016)。

陳飛豪

生於 1985 年,現工作生活於台灣台北。擅長文字寫作,並運用觀念式的攝影與動態影像詮釋歷史文化、社會變遷與科技發展下所衍生出的各種議題;也將影像與各種媒介如裝置、錄像與文學作品等結合,探討不同媒介間交匯結合後所產生的可能性。

張致中

1986 年生於高雄,創作形式圍繞平面繪畫、文字創作、數位影音與空間裝置等,近期試圖透過海洋、船舶、港埠等命題,進行個人記憶、風土踏查與家族史的爬梳與重構,探討人-文明-自然相互關係的想像。曾參與於挪威史瓦巴之國際跨領域考察計畫「北極圈計畫」(2017)。為「水谷藝術」之共同創辦人,參與相關社區介入與空間活化等藝術推廣教育計畫,亦創作並出版繪本。

賴駿杰

1983 年生於台南,倫敦大學金匠學院策展碩士,現工作、生活於上海及臺北。曾策劃展覽於臺北當代藝術中心( TCAC )、臺北鳳甲美術館( Hong-gah Museum )、也趣藝廊( Aki Gallery ),與廈門樣當代藝術空間( ModeA Contemporary )等。為聯合國藝評人協會( AICA )國際會員。研究興趣落在影像-文字關係、動態影像與策展學,近期進行系列策展研究計畫,藉由重新探討於日常生活中習以忽略的行動模式——即聽說讀寫,重新梳理行動者與世界的共存方案。其中「基進的書寫形式」,已於鳳甲美術館舉行(2017),並獲得當季台新藝術獎視覺藝術類提名。

贊助單位|台北市文化局、創科互動