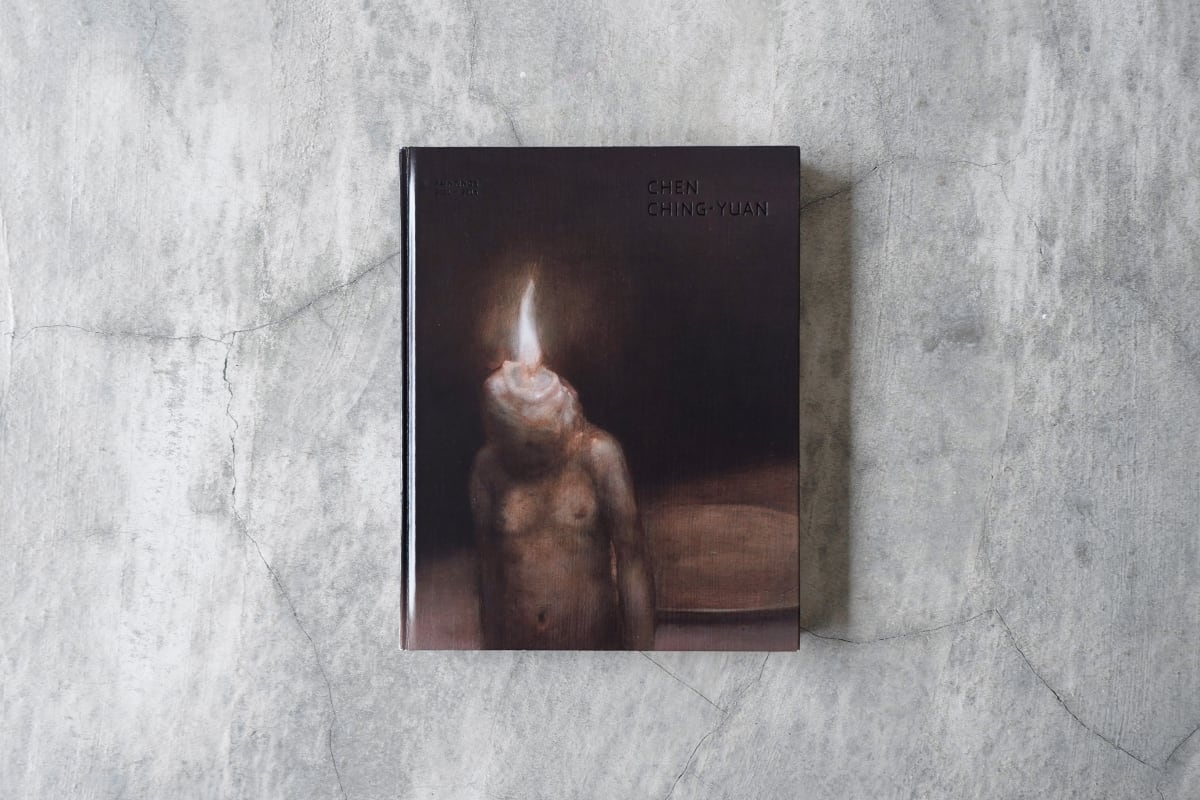

What am I? If I can’t be yours: 陳敬元 個展

陳敬元近年來所致力那近似新古典主義氛圍的繪畫取向,一部份有意識地降低過往作品中資訊量的爆炸,另一部份則高度關注於藝術創作中的美感元素。其油畫作品總是將畫面裡的故事、感知、象徵符號進一步地破碎化,使作品的完整從「訊息」移轉至「感知」,以進入更大的創作整體。然而這種感知究竟為何?我們得留意當代藝術創作中,日常生活所共有之經驗已無法輕易做為真實的線索,那以理性、觀念為前導判準的框架亦無形地束縛著觀看,這在一定程度上削弱了美感元素的優位,同時也令作品漸漸趨於物件化形式發展,使觀者與創作者之間所共同的語言慢慢地疏離,使觀者在作品面前所凝視並等待的藝術性越來越遙遠,一步步失去提取美感元素作為感知對象的能力。這就如同閒聊時陳敬元隨口的一句:「其實我覺得現在的創作像是在策展。」但問題來了,一旦這種碎片化生產無法再生結構、不能再生自我,那其中的任何事物也都將成為補全主體的物品,而碎片化主體在被大量客體所補充後,在那界線緩慢消失的空間裡,自我又是如何在當中運作的呢?這不僅關乎藝術生產方式,同時也潛移默化地影響著觀看經驗,而這種狀態,在面對那由資本主義邏輯所中介著藝術與現實世界之間的關係時,往往強化了個體觀看經驗裡熟悉卻也疏離的端點,使觀者徘徊在虛構與真實所交織成的薄膜中。

首先,參照陳敬元歷來創作脈絡,其 2011 年之前所創作的壓克力繪畫,那積極藉由大量象徵性符號所企圖聯結的社會狀態,往往再現了創作思考中資訊爆炸的景象,此種側重於影像性的思考,其特徵以資訊的形式滑入政治消費的文本中,直接且赤裸地表達自我對社會的回應,這當中所採取的創作模式,總是透過一件作品,便已完整表述其所思所想,同義反覆般地說著相同一句劃上句點的話語;而到 2011 年個展「 Staggering Matter 」時,陳敬元大量使用複合媒材、錄像裝置、繪畫所展示的自我,或可視為影像性思考的一個頓點,其停下思考的是一種自我辯證,是將主題從外部現實的直接聯結過渡到資訊消化的自我拆解,僅依賴媒材間的形式差異去調度作品之間的關係,其整體性已無法從單一作品窺其全貌,只能從脆弱的展覽介紹文字去拼湊思想的碎片,但我們可以觀察到,當時《詹姆士》這件帶有新古典主義氛圍的繪畫作品,是如何為往後的繪畫實踐留下了線索。

然而,影響其創作的轉折點,應回溯至 2014 年的「太陽花學運」[2],在當時那現實與想像衝擊的社會議題中,藝術的社會參與在面對需要高度能動、回應能力的鬥爭現場裡,年輕藝術工作者在強力現實感的衝擊下多數都落入了無力感的自我懷疑。對陳敬元來說也不例外,當時其進入議場的創作,引起了藝術家之於社會及政治參與議題的討論及批判,然而陳敬元將藝術家身份置入社會行動、政治權力分配的第一現場,其目的是企圖理解藝術於社會運作下的真實與狀態、確認自身對應於結構中的座標,這從來不是一種自我救贖或想像的背負,而是藝術家在第一時間下所面對創作中的再現問題,只不過這「真實性」在高度媒體化的今日,或更像是某種「超越真實」的存在。在這樣的世界中,對於訊息的消費變成了目的,並成了影像的自我繁衍,其結果不是信息的傳遞而成了意義的否定。在這高度同一化的群體裡,人的主體也因此易位到那破碎地以文化、符號、語言為主的客體,沒有所謂內外之別。這種超越真實的經驗並非遵循過往再現的現實原則,而是以一種辯證性的擬像美學穿梭在時間的可逆性、破碎主體與曖昧客體間,那是種無以名狀的語言,但卻有著改變現實世界被觀看的能力。當時議場中的那幅畫作、那些作品至今仍塵封在記憶之中,但那以身體的參與、議題中權力運作的暴力及現實,所進一步確認藝術家與社會之間的關係,則是一種相互試探,最終則通往了藝術在感知上的內化之境。

仔細梳理陳敬元創作軌跡和過程,目的是透過創作的具體形象,重新思考其創作面對社會時的思考。這也映照出陳敬元 2013 年後油畫作品之所以難以「閱讀」,但卻有著強烈視覺性「感知」的原因,那是因為理解現實結構之複雜性,所以創作在此更不可能說出絕對的話語。這當中,所有的模糊都是來自於理解,所有現實的鬥爭,不是只有對錯,而是通往運作之現實,進而揭示現代性結構如何影響「人」的思考和感知,其繪畫創作在此,便是種對於真實世界的調和、平衡,這真實並非僅存在於一種共有的現實裡,同時也能透過那由創作所建構的世界裡找到一絲線索。陳敬元曾如此描述其創作:「我覺得自己的創作像是種現實採樣,可是再怎麼做都只是一個片段,但藉由這些片段,我希望能呈現一種規律和宿命,那是無法跳脫的一種運行。而我的作品,就像是從湖裡所打撈起來的物件,它們是體會過這些真實的反映,必須要做些抉擇。」從此面向切入,我們或許能暫且擱置其繪畫的外在形象(如:類新古典主義的用色、宗教性、政治性等)之後設詮釋,轉而注視其創作思維的路徑。

「⋯⋯這個物體就是我自己,自己存在的形狀,肉眼可以看見的自己;但感覺上我並不是我,很奇怪,可我覺得身體像在融化,自己變得難以明白,我的身體正在逐漸消失,我覺得有其他人在;是誰?誰在我面前?⋯⋯」

—— 綾波零,《福音戰士》第 14 話

陳敬元繪畫作品的魅力,是位於主體破碎化的情境下,所呼喊著創作之名而集結成的臨時性現實,這是一種召喚,也是一種結構的驅力,更是作品中那超越現實的氣質基礎。由於不能完整呈現主體,若僅透過個別作品之內容文本進行閱讀,將有躓礙難行之感,這種片段的碎裂,是可以用充滿幻想的元素補足的部分,但被補足的碎片化主體卻永遠都不會等同於原初的主體。在這情境裡,也因為作品的主體性、時間向度均破碎化了,其物件反而被保留了下來,那是個可以永恆接納投射的缺口,同時也突顯了當代社會在失去主體與現實間的聯繫後,人的主體逃逸與結構之僵化。「 What am I? If I can’t be yours 」裡的繪畫,正是大量挪用破碎化主體投射、影像經驗的自我異化,再次認清自我、形成自身認同,藉以補全的創作主體。其刻意透過大量繪畫內在的取捨,時而在畫面中強調作品自身感知、時而刻意忽略資訊之完整;部份用色緊湊、部份則構圖放鬆;使得作品和作品之間,並不存在著線性連結,而作品的集合也不存在著特定表述。這大量映證的碎片,反而應著規律和宿命感而進入非表相的世界,在這裡所有的差異性皆已無法分辨,當中出現那熟悉卻無法辨識的類符號與外在現實間亦無聯繫,僅僅依靠封閉的系統自我結構。陳敬元在此所意識到創作自身之抉擇,以及在這裡所呼喚的創作主體,已非個別作品及其連結的敘事結構,而是以展覽之名,結構創作感知的大它者。

「 What am I? If I can’t be yours 」裡通往的現實,是藉著對現實拆解而顯現失常的運作模式。或許用布希亞( Jean Baudrillard )的話來說,唯有透過鏡相的迴返,主體才能夠將自身異化,而再次發現自己;又或者是透過具有強烈誘惑性且致命的它者,使主體藉著自我的滅亡,以再次發現自己。創作在此,正是一種重建主體思考和感知的行為,而最終,在展覽的臨時性現實內所召喚的另一個世界裡,我們見到了陳敬元透過繪畫對真實世界所進行感知上的協調,而此生產的運作狀態,就如同這些文字並非是陳敬元個展的詮釋,而是提供一條通往陳敬元繪畫世界的思考與感知之徑。這開放式結局,是一種方法,而非一段劃下句點的展覽。