Events

Archive

-

TKG+參展2024香港巴塞爾藝術博覽會|展位1D03

博覽會 26 - 30 March 2024 展位|1D03 地點|香港會議展覽中心 (香港灣仔港灣道1號) 參展藝術家|彌載映、李綾瑄、林明弘、吳耿禎 開放時間| ▋貴賓預展 ▋ 03.26(二)12:00-4:00 p.m. 4:00-8:00 p.m. 03.27(三)12:00-4:00 p.m. 03.28(四)12:00-2:00 p.m. 03.29(五)12:00-2:00 p.m. 03.30(六)11:00 a.m.-1:00 p.m. ▋開幕 ▋ 03.27(三)4:00-8:00 p.m. ▋公眾展期 ▋ 03.28(四)2:00-8:00 p.m. 03.29(五)2:00-8:00 p.m.... 繼續 -

春節休館公告

公告 9 - 14 February 2024 謝謝您一直以來對耿畫廊的愛護與支持,在此敬祝各位新春愉快、金龍迎春! 我們將於 2/9(五)- 2/14(三)休館,並於 2/15(四)恢復營業。TKG+開春後展覽「吳其育、陳普雙人展 」以及TKG+ Projects「佛西.聖雅克路7號-黃沛涵個展」將於 3/9 (六)開幕,展期為 3/02 - 4/20,敬請期待並密切關注! 繼續 -

藝術家袁廣鳴與吳天章現正於東京參展惠比壽影像藝術節

藝術家新聞 2 - 18 February 2024 展期|2024.02.02-02.18 地點|東京都寫真美術館 由東京都寫真美術館所舉辦之惠比壽影像藝術節,將介紹當代世界影像與藝術創作多元面貌。本次臺灣短篇影像特集特別邀請2024威尼斯國際美術雙年展臺灣館參展代表、國際知名影像藝術家袁廣鳴,與策展人岩切澪擔任客座節目策劃,將放映袁廣鳴、吳天章與另外10位臺灣影像藝術家的作品,透過他們不同的影像技術及手法,傳達臺灣當代城市的日常生活、人們所處的社會和政治狀況等。 閱讀更多 繼續 -

TKG+與耿畫廊聯名參展 S.E.A. Focus 2024

藝術家新聞 19 - 28 January 2024 地點|新加坡丹戎帕迦公園 參展藝術家|索菲普.皮奇 、吳其育 開放時間| ▋開幕 ▋ 01.19(五)6:00-9:00 p.m. ▋貴賓預展 ▋ 01.20(六)-01/28(日) 12:00-1:00 p.m. ▋公眾展期 ▋ 01.20(六)-01/28(日) 1:00-8:00 p.m. 耿畫廊與TKG+很榮幸聯名參展S.E.A. FOCUS,本次展會由John Tung策展-「Serial and Massively Parallel」呈現了一系列地區藝術作品的策選,每一件作品都深刻地洞察了在即將到來的科技融合時代,我們生而為人的本質。 其策展理念在資訊處理的領域中拋出思考與觀察:人類大腦在並行多任務處理的能力方面獨步全球,輕鬆地合成顏色、運動和形態。相反,電腦雖然嚴謹,但以一種有條不紊、循序漸進的方式運作。 隨著自動化持續發展,人工智慧超越人類認知的影響變得愈發巨大。在這樣的範式中會產生哪些影響?這種新興技術在多大程度上會體現我們的集體歷史和精神信仰? 耿畫廊展出柬埔寨藝術家索菲普・皮奇的作品。皮奇強烈手工性的製作方式,再造了柬埔寨當地日常的鋁製器物,如拼圖般相互鑲嵌。觀者從作品中,可以直接感受到藝術家的運動狀態,也反映了當地人生活的棲息地帶與歷史痕跡。 TKG+則展出吳其育透過數位影像,戳刺著全球化的景觀體制,與形成現今我們主要認識世界方法的權力機制,成為我們另一種認識世界的方式。透過不同脈絡的影像碎片在蒙太奇中組裝,市場交易、知識傳播等認識現實的途徑都在觀看與聆聽的關係中重組,讓我們看到從「區域」到「全球」的位差。 繼續 -

TKG+ 參展 2024新加坡國際藝術博覽會|展位BA05

博覽會 18 - 21 January 2024 展位|BA05 地點|新加坡金沙會議展覽中心 參展藝術家|彌載映、薩望翁.雍維、邱承宏 開放時間| ▋貴賓預展 ▋ 01.18(四)2:00-5:00 p.m. ▋開幕 ▋ 01.18(四)5:00-9:00 p.m. ▋公眾展期 ▋ 01.19(五)12:00-7:00 p.m. 01.20(六)11:00 a.m.-7:00 p.m. 01.21(日)11:00 a.m.-5:00 p.m. 年初方剛揭開序幕的新加坡藝術博覽會,隨著國際間的疫情趨緩,藝術生態的重新復甦,將再度迎來第二屆盛會。TKG+於此很榮幸再度參與新加坡藝術博覽會,本屆TKG+將帶來泰國藝術家彌載映、緬甸藝術家薩望翁.雍維,以及台灣藝術家邱承宏全新的作品發表。 作品饒富南國歡快色彩的泰國藝術家彌載映,本次將呈現大量厚塗、層層堆疊的色塊新作。粗糙的畫面肌理與材質感鮮明的顏料,漫溢出東南亞活潑熱情的人文氣息,也將是本次展位中的吸睛之作。彌載映的藝術養成受昔日旅居歐洲習畫的影響,在擔任弗朗茲.韋斯特的創作助理之經驗尤為關鍵。從平面繪畫到社會性的雕塑,彌載映將旅居海外的經驗與視野轉化,發展出一套用顏料、畫布做為將「空間/身體/勞動」結合的個人美學,並為泰國當代藝術之發展留下一席之地。曾展出於國際重要美術館與機構,包括:清邁當代美術館(2023)、曼谷吉姆.湯姆森藝術中心(2022)、英國伯明罕艾康美術館(2021),作品典藏於新加坡美術館、紐西蘭奧克蘭美術館等。 現居荷蘭的緬甸籍藝術家薩望翁.雍維,將帶來新作「熾熱的記憶」系列。該系列作品乃是以他父親生前手札裡的「熾熱的記憶」一詞作為命名,以多面向的角度描繪出以緬甸前總統尼溫為主角的肖像畫作。透過模糊、片段的、具象的肖像繪製,在飽含情緒的筆觸與內斂的用色中,雍維不僅輪廓出國族受軍政府執政的那段鮮紅歷史,更捕捉了那些即便褪色模糊,卻無法輕易抹除的家族記憶。薩望翁.雍維近期展出於荷蘭阿納姆美術館(2023)、柏林世界文化中心(2023)、維也納流放畫廊(2022);作品典藏於阿納姆美術館、新加坡美術館、清邁當代美術館。 台灣藝術家邱承宏經常選用材質感強烈且帶有重量的大理石、檜木等作為媒材,並擅長將非具象的畫面用深刻淺鑿的手法捕捉下來,任雅緻輕柔的光影在每一個雕鑿的起落間粼粼流淌、在磨石子的畫面裡曖曖含光。本次邱承宏帶來全新三件「採光」系列。「採光」系列為邱承宏自2022年發展出的浮雕作品,藉由溝鑿出一方方剪影窗景,隱喻空間中的光影碎片與自我生命歷史景緻連結。邱承宏近期展出於香港巴賽爾藝術博覽會(2023)、斐列茲首爾藝術博覽會(2023)、京都新型態藝術博覽會(2023)、德國威瑪藝術節(2021)。 繼續 -

藝術家陳傳興現正於廈門集美藝術館參展集美.阿爾勒國際攝影季

藝術家新聞 15 December 2023 - 21 January 2024 展期|2023.12.15-2024.01.21 地點|廈門集美藝術館 集美.阿爾勒國際攝影季「攝影季特典」單元帶來著名台灣藝術家、美學家陳傳興的作品展《色》。陳傳興長期耕耘美學、哲學、精神分析與影像藝術等領域。本展覽作為其個人精神史系列的第三部曲,將呈現陳傳興於1970年代於歐洲拍攝的彩色膠片作品,並且由集美·阿爾勒藝術委員會成員顧錚和齊燕共同策劃。 閱讀更多 繼續 -

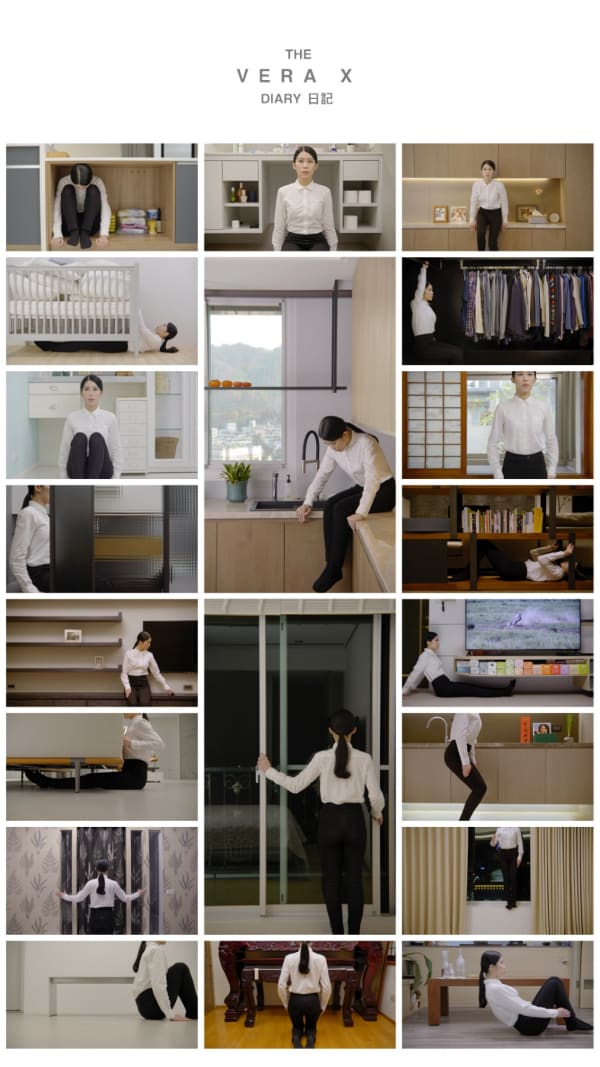

藝術家何采柔現正於澳洲參展維多利亞國家美術館三年展

藝術家新聞 3 December 2023 - 7 April 2024 展期|2023.12.03-2024.04.07 地點|澳洲維多利亞國家美術館 何采柔 現正參與澳洲維多利亞國家美術館三年展。其展出的兩件作品Heads down以及VERA X diary index皆為該美術館所購藏,將日常習慣擷取成儀式化的片段,來重新檢視及反思人與環境的互動。 Heads down將分隔人潮的紅龍顛倒擺放,讓觀眾與其互動時思考所謂具「界線、阻隔」意義的物品觸發的服從意識和肌肉記憶。VERA X diary index則是以肢體探索居家環境中的閒置空間,擾動人、傢俱以及環境之間的相互關係。 閱讀更多 繼續 -

藝術家陳敬元現正於台北市立美術館參展 2023台北雙年展

藝術家新聞 18 November 2023 - 24 March 2024 展期|2023.11.18-2024.03.24 地點|臺北市立美術館 陳敬元 現正參展「2023年台北雙年展:小世界」。此次展題代表希望、承諾,同時也暗藏某種程度的懼怕、不安——人們希望能對自身小我的生活擁有更全然的掌握權,卻也懼怕被孤立於大我的群體之外。本次陳敬元參展作品的創作契機來自他在2020年巴黎西帖駐村的經驗。抵達不久後即因疫情封城所形成的強烈衝突感,迫使他重新建構心理和身體空間之分配。 閱讀更多 更多相關資訊: PAGES (2021–20),2021,TKG+,台北 繼續 -

藝術家蔡佳葳現正於英國Kettle's Yard參展「開創新世界:李元佳與朋友們」

藝術家新聞 11 November 2023 - 18 February 2024 展期|2023.11.17-2024.02.18 地點|英國劍橋大學Kettle's Yard 蔡佳葳 日前於英國南劍橋郡的慧辛藝術中心駐村,並受劍橋大學Kettle's Yard 博物館以及保羅梅隆英國藝術研究中心策展人委託製作新作《Ancient Desires (古老慾望)》。這是藝術家首次挑戰製作陶藝品,最終完成超過兩百件「供品盤」似的器皿,作為「開創新世界:李元佳與朋友們」聯展的一部分。 閱讀更多 繼續 -

TKG+參展2023 京都藝術博覽會|展位C06

博覽會 27 - 30 October 2023 地點|日本國立京都國際會館 展位|C06 參展藝術家|彌載映、李綾瑄、林明弘、蔡佳葳、邱承宏、何采柔(公共展位) 開放時間| ▋貴賓預展 ▋ 10.27(五)12:00-18:00 ▋公眾開放 ▋ 10.28(六)11:00-12:00(VIP) 12:00-19:00 10.29(日)11:00 - 19:00 10.30(一)11:00 - 17:00 (最後入場時間為閉館前 1 小時) 此次京都藝博,TKG+與夥伴藝廊ShugoArts連袂邀請旗下藝術家,以圓型作為統一主題,每位創作者試圖將自身視覺語彙融於其中。展間中各式大小圓型的堆疊重複,形成空間內視覺延續性,連綿「圓」之意象和表現可能。若回溯各地先民文化和語境,「圓型」往往象徵母體、亦和多產有密切關聯,也因此被視為生命和繁衍的符號和表徵;而於當代藝術中,「圓」符號早已脫離過去的符旨連結,而轉為藝術家意志的抽象表達:同時,「圓」於二維畫面所表達之「無限」之感,亦或「似靜實動」之態,正是視覺作品上張力和運動性的來源。 蔡佳葳的作品「須彌山-夜」利用刺繡,於手工毛氈上勾勒出印度教、耆那教、與佛教宇宙中的聖山須彌山。此地被認為是物理上,形而上和精神宇宙的中心,更頻繁地引用於宗教禱告中奉獻祈禱文內。藝術家以向心圓無限迴圈的紋樣設計,從修行與冥想中,體現精神上的寧靜追求,以及天人合一的心靈契合;泰國藝術家彌載映,除了專注於泰國政治的參與、祖國歷史與公共議題,他也經由對於色料的反覆塗抹和操作,使顏料的多元和豐富躍然於畫布上,試圖建立關於人與人、人與社會,以及人與自然的對話領域。而台灣藝術家邱承宏則取材台灣常見的水泥和混凝土,透過窗櫺,以由內而外之姿觀察台灣原生植物,並以陰刻的浮雕形式、展現植物姿態與環境光影變化,此次更將作品改為圓形,展現有別於以往的視角趣味。 此外,新加坡藝術家李綾瑄對於材質、顏色、量體的著墨讓作品成為一種新的姿態,藉由觀者的閱讀和觀看,李綾瑄重新定義了一個關於二度空間和三度空間的平衡。林明弘則利用台灣傳統的花布式樣,將其包覆於常見於台灣民間酒席宴請賓客的圓桌上。藝術家拓印台灣的庶民文化記憶,加以再現、轉譯之,闢開了一條屬於南島文化,屬於台灣人的路徑。 藝術家皆以其專精之媒材,展現東南亞/東亞的在地人文、宗教歷史脈絡,乍看之下各異其趣,卻也在其中呈現統一之視覺美學。對應於京都這樣一個東方文化古都,TKG+冀望於微妙的多向互動中取得和諧的互補,讓當代藝術的視野得以跨越單一文化體系的事件限界。透過在日本與台灣藝術交匯的同時,於融合與裂解中,譜出清晰而雋永的東亞現代藝術脈絡;在融貫兩造文化思想的藝術表述裡,為藝術的未來發展編織更多可能。 繼續 -

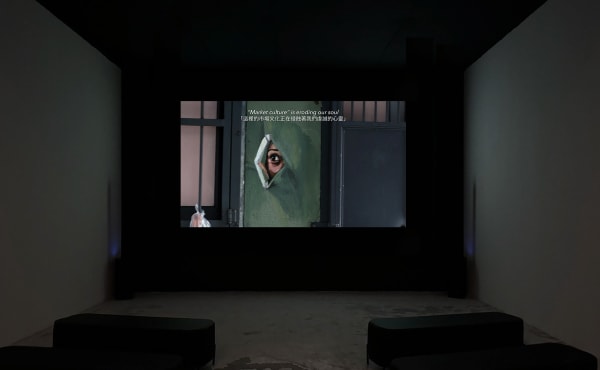

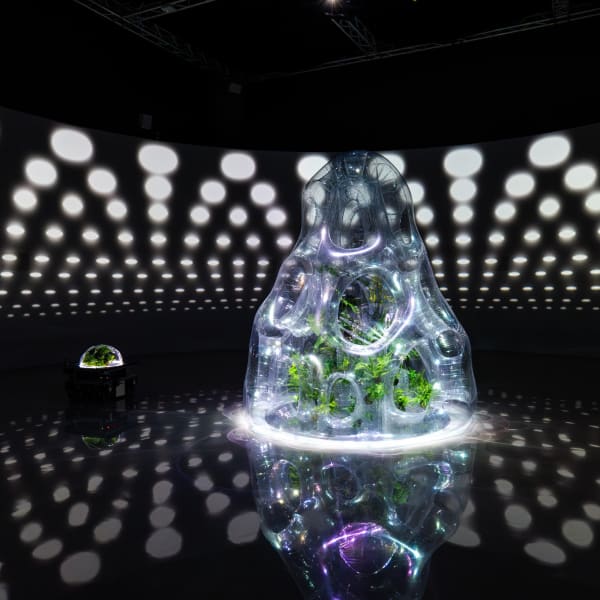

藝術家吳其育現正於國立臺灣美術館參展「串流群落:溫室中的溫室」

藝術家新聞 22 October - 3 December 2023 展期|2023.10.07-2023.12.03 地點|國立臺灣美術館 U-108 SPACE 展覽介紹| 自大航海時代起,人類的移動以及物種的交換,便持續以墾殖的方式形塑地球生態,同時推演著奠基於實用主義的生態觀。十九世紀的倫敦籠罩於工廠的霧霾之下,人們透過封閉的玻璃箱在工業快速發展的城市中遙想生態。能夠隔絕環境的沃德箱(Wardian case)作為承載生態的技術物件,經歷著維多利亞時期的蕨類與蘭花狂熱,也使英屬東印度公司能順利從中國移植茶樹至印度。在工業革命與全球貿易下,地球生態的交換在沃德箱的催化之下產生劇烈變化。計畫投射出一個生態存在於封閉容器中的另類時空:存在於溫室中的平行歷史。當人造的生態發展成為常態,收藏物種的行為從偏執的狂熱轉為系統性的計畫,人之於自然不再是佔有和取用者,而是形塑自然的關鍵因素,溫室的生態是環境存在的必然方式,原始已不復存在,文獻紀錄與溫室環境是生態的最終想像。 由於沃德箱的移植並非只牽涉單一物種而是整個生態,在移植過程中,人類以如同資料庫架構般的邏輯將環境切分、剪輯與收藏。計畫以此構想一個另類生態結構的未來,在這個未來中,人類已大幅地改變地球的環境,生成式人工智慧的資料庫成為生態的樣貌,環境只存在於已被抹去現實的封閉箱體之中。人類只能透過紀錄與訊息收集來維持對於過往生態的記憶,利用文獻的訊號來培養容器中的生態,並將記憶中的形象與言語化作植物生長所需的基本要素:訊號——光。如同資料庫般的生態箱將這段遺失的訊號重新編寫於未來的環境當中,同時箱中自給自足且看似豐饒的生態也承載著時空的記憶,在網絡中串流、擾動,從資料庫到生態箱,從一個溫室到另一個溫室。 藝術家| 吳其育、陳普 繼續 -

TKG+將於10月14日帶來藝術家吳耿禎之現場演出活動「就讓高牆旋轉,如果生命是蛋」

演出活動 14 October 2023 現場演出|吳耿禎.王榆鈞.陳怡廷 時間|10/14(六) 3:00 p.m. – 3:20 p.m. 地點|TKG+(11492台北市內湖區瑞光路 548 巷 15 號B1) 報名連結|https://forms.gle/wC97Uj68NLxxiQwJ7 ◎活動為免費參加 ◎名額有限,敬請把握機會,以免向隅 是沉默 讓黑影說話 移動彼此胸中的橋 剪貼一片粉紅色的海 以及無所事事曝光的底片 表演者簡介| 吳耿禎 生於台灣台南。大學畢業於建築學系,創作始於劇場空間。藉由自我研究,追溯與梳理其剪紙形式於台灣之歷史斷鏈,殖民混種,與田野失軼。作品以剪紙、複合媒材、空間構築為媒介;以參與式計畫與出版為實踐。 曾參與劇場作品:何曉玫MeimageDance《親愛的》,《假裝》,雲門舞集《毛月亮》,金枝演社《仲夏夜夢》,李清照私人劇團《白素貞》。 王榆鈞 現為音樂藝術家、電影配樂、劇場音樂及歌者,橫跨音樂、電影、劇場及表演等領域。近年關注實驗聲響與文學而延展的「實驗詩性」,對話影像所擴延出的「多維聲像」空間,音樂聲響與歷史人文的「複聲關係」,及採集環境與人聲融合的「共振聲響」。 曾出版音樂作品《凹》EP,《沙灘上的腳印》概念專輯,王榆鈞與時間樂隊《頹圮花園》,王榆鈞與時間樂隊《原始的嚮往》專輯,《不朽的青春》北師美術館同名展覽音樂專輯等。配樂作品VR影片《無法離開的人》,《遺留》,紀錄片《The Pursuit of a... 繼續 -

藝術家邱承宏現正參展「福爾摩沙北海岸藝術季」

藝術家新聞 1 October 2023 - 29 February 2024 展期|2023.10.01-2024.02.29 地點|金山區法鼓文理學院 邱承宏的作品〈採光〉、 〈繡燕〉是對環境物件的一種微觀的敘事,透過撿拾法鼓山山區的小碎石碎片的造型,藝術家利用3D列印技術將之等比放大,並使用自然礦物和黃銅等材料,製作成數件尺寸不一的磨石雕塑,並將它們置在法鼓山天井的空間中,與場域、觀者進行對話 。 閱讀更多 繼續 -

TKG+參展2023 南京國際藝術博覽會|展位 畫廊聚焦 A-03

博覽會 27 - 30 September 2023 地點|南京國際展覽中心A、B館 展位|畫廊聚焦 A-03 參展藝術家|袁廣鳴、吳其育 開放時間| ▋貴賓預展 ▋ 09.27(三)11:00 - 18:00 09.28(四)11:00 - 18:00 ▋公眾開放 ▋ 09.29(五)11:00 - 18:00 09.30(六)11:00 - 17:00 在明日的世界裡,當藝術面對重大技術環境轉變下,如何表達對現代景觀的探索與思辯,並表現出對自然、歷史的思考,這當中也連帶出現對人文自然的高度尊重和深度消費,最終回歸到捍衛「人」的價值。在本次NAFI2023展會中,TKG+將推出由藝術家袁廣鳴、吳其育帶來的展覽「明日世界」,展覽將由爆破日常、歷史探源、影像消費的軸線來建構對於明日的想像與面貌。 袁廣鳴以影像為主要媒介,其沉歛詩意的視覺語彙隱含著象徵寓意,不僅反映眾多台灣人共有的存在意識及潛意識,同時也極具超越地域的普世性。在袁廣鳴的《明日樂園》,象徵烏托邦的遊樂園毫無預警之下瞬間灰飛煙滅,鏡頭前一切以慢動作發生。戰事成為日常的今天,這件作品以批判的角度探究現代生活中的時空概念。 吳其育近年的創作聚焦於其創作的方法論上,進而思辨由書寫所構成的「錄像文章」。在吳其育的思考中,當下世界的描繪操之在敘事與書寫形式裡,人類於其中扮演著詮釋者的角色,世界的樣貌也蘊藏著更多待解的訊號。對世界的詮釋,並非隸屬特定的物種與時間;世界在此所指的過往,乃是同時存在於當下與未來。從人與非人、數位訊號與自然生態、星球和宇宙,吳其育透過不同的隱喻來暗示著觀者「人類擁有更大的尺度進而理解、推敲他們所處的世界」,物與物之間的連接與交換亦不曾停止。本次展出的作品《人族》、《閱讀清單》、《自選片單》便是建立在此之上的思考與展望。 回首過往,人類,曾以為眾神掌控了世界,天災是對人類罪惡的懲罰,直到科學家發現氣候變化的規律性;人類,曾以為地球是平的,世界的盡頭就是終點,直至哥倫布發現新大陸;人類,曾以為疾病是詛咒,唯有驅除惡靈才能保命,直到醫學家發現抗生素。從古到今,人類不斷地累積歷史,到現在依然是進行式,在科技倍速增長的今日,生物科技已取代自然進化,AI智能挑戰人類思維,接下來,人類該如何自處? 繼續 -

TKG+參展2023 斐列茲首爾藝術博覽會|展位A17

博覽會 6 - 9 September 2023 地點|國際會議暨展示中心COEX 展位|A17 參展藝術家|彌載映、何采柔、邱承宏 開放時間| ▋貴賓預展 ▋ 09.06(三)13:00 - 20:00 ▋公眾開放 ▋ 09.07(四)11:00 - 19:30(最後入場時間19:00) 09.08(五)11:00 - 19:30(最後入場時間19:00) 09.09(六)11:00 - 18:00(最後入場時間17:30) 在 2023 年度的斐列茲首爾藝博會上,TKG+ 很榮幸再度參展,並帶來三位分別來自泰國以及台灣的藝術家:彌載映(b. 1960)、何采柔(b. 1983)和邱承宏(b. 1983)。三位藝術家透過迥然不同的媒材及表現手法、涉及不同面向的觀察、關心多元議題,但最終皆回到以人所擴及的關係為創作核心。 層次豐厚而富於質感紋理的多彩畫面、充滿視覺和觸感的油畫作品,是泰國藝術家彌載映的標誌性創作樣貌。然在絢麗色彩背後,身體性的勞動 —— 混合、塗抹、覆蓋與蝕去色料,則反應出彌載映成長於六〇年代冷戰期時的影響。彌載映企圖透過藝術介入政治及公共議題,並於1992年在泰國號召當地藝術家、集結學者與社運份子成立藝術團體「清邁社會裝置」,該舉使彌載映成為了推動泰國當代藝術的重要人物。在彌載映的畫作中,每層顏料的堆疊是對歷史脈絡的解剖,亦是對社會政治的反思,身體勞動下所塗抹出的豐厚色料也激起觀者對於國家和自身之間關係的對話。... 繼續 -

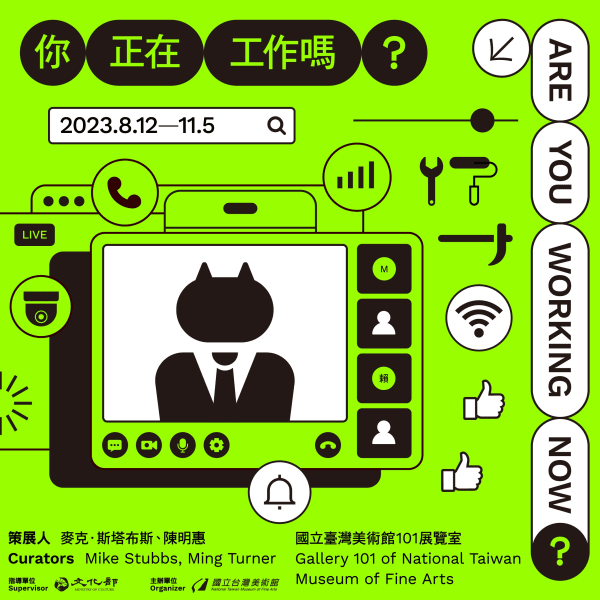

藝術家侯怡亭、蘇育賢現正於國立台灣美術館參展「2023國際科技藝術大展:你正在工作嗎?」

藝術家新聞 12 August - 5 November 2023 展期|2023.08.12-2024.11.05 地點|國立臺灣美術館 「你正在工作嗎?」邀請觀眾思考我們過去、現在與未來的勞動、工作形式與社會經濟結構,藉由邀請的13位/組當代藝術家來共同思考一個問題:我們如何定義工作?「你正在工作嗎?」由過去極具勞動性、身體感的工作方式,在後疫情的今日,探討現在與未來新型態的工作與生活模式。本展覽邀請民眾思考工作的不同模式,同時引導我們省思勞動(Work)、休息(Rest)與娛樂(Play)之間的相互關係,以及在數位與科技時代,這三者如何取得一個平衡。 現在很少有人有傳統工作形式上的「打卡」行為,然而在網路上每一個點擊卻記錄了我們的活動與動態。這些我們遺留在數位空間裡的足跡,它可以大數據的方式被收集,進而被轉化成收益,形成一種新的商業模式與交易,新的工作型態顛覆過去傳統勞方與資方的關係。 透過不同文化與世代的藝術家之觀點,本展覽引導觀眾思考在地與全球議題,並探索三個子題,分別是「從煤礦開採到數據挖掘」(Coal Mining to Data Mining)、「自我剝削」(Self-exploitation)以及「下班打卡」(Clocking Off)。本展覽亦引導觀眾思考人類因為工業化對於人的勞動與自然環境的剝削和詐取,且當機器人、AI人工智慧逐漸取代人的部份工作,我們如何重新看待實體勞動的工作概念,並審視以身體作為勞動的意義;以及若我們不再僅依賴傳統型態生產,我們如何形構自己的存在感與自我意義? 參展藝術家| Artists 莫奔(莫里斯·貝納永) 陳乂 西蒙.丹尼 哈倫.法洛基 約翰.傑拉德 羅西.吉本斯 侯怡亭 謝德慶 黑川良一 軟工業 希朵.史戴爾 吳梓寧 你哥影視社(蘇育賢) 繼續 -

藝術家邱承宏現正於花蓮文化創意產業園區參展「在此刻發生」

藝術家新聞 22 July - 6 August 2023 展期|2023.07.22-2023.08.06 地點|花蓮文化創意產業園區 第11棟 展覽介紹| 這些年來,無論是駐村、藝術計畫合作等,感謝來過志哈克藝術實驗場的藝術家們。志哈克邀請了他們回來展出或是參加論壇。在未來,持續前進~ 「在此刻發生了 At This Moment」是一次機動性的藝術行動。對於加速度已經成為常態的當代,本行動邀集了四場論壇及十多位藝術家作品,就像搭建了一個具有開放性的基設設施,讓作品自由的表達。沒有繁複的論述、也沒有木作隔間,在花創的大倉庫裡,以一種快速佈展的節奏,讓作品與空間直接發生對話和碰撞,以一種此時此刻的出現,回應著加速度。 繼續 -

藝術家鄺鎮禧現正於香港藝術發展局參展「南區旁注」

藝術家新聞 18 July - 1 October 2023 展期|2023.07.18-2023.10.01 地點|香港藝術發展局 展藝館 展覽介紹| 香港藝術發展局新址的開幕節目《南區旁注》,由策展人郭瑛策展,聯合11組本地視覺媒體藝術家共同創作,作品涵蓋紡織品、裝置、版畫、數碼藝術、繪畫和雕塑等多個媒介,深入探索黃竹坑的過去與現在。 位於港島南區的黃竹坑,因為天然地理位置、不同時代的地區發展政策,經歷幾許更迭,蘊藏豐厚文化歷史。通過這次展覽,藝術家發掘該區一個又一個鮮為人知的隱世傳奇及軼事,在南區現貌旁補充說明的附註,逐項列舉,重塑出更全面的社區人文景觀。 《南區旁注》誠邀各界投入一趟探索和發現之旅,透過欣賞藝術創作,一同參與及延續黃竹坑的故事。 策展人|郭瑛 助理策展人|容穎怡 參展藝術家|陳沁昕、鄭淑宜、朱卓慧、鍾正、鄺鎮禧、江康泉、林兆榮、李宁、梁御東、鄧廣燊及袁雅芝、陶啟安 繼續 -

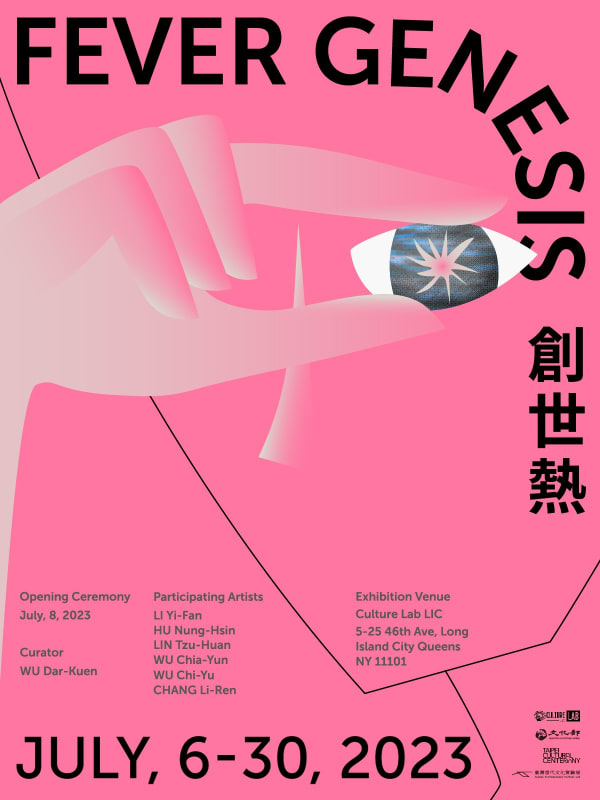

藝術家吳其育現正於Culture Lab LIC參展「創世熱」

藝術家新聞 6 - 30 July 2023 展期|2023.07.06-2023.07.30 地點|Culture Lab LIC -展覽室2-3、劇院 展覽介紹| 「創世熱」是個跨越人類通史向度的展覽,展名引用聖經創世紀預言,象徵對「造物/創作」起源的探索,隱喻人類對技術和藝術創作熱情的不斷嘗試與追求,並進一步提問人類是否已準備承受無止盡追尋科技進步論的未知後果。 臺灣這座被稱作「福爾摩沙」(Formosa)的島嶼從十六世紀大航海時代即開啟它的特殊命運,在近代中華帝國主義興起與美式神話的邊疆擴張角度來看,更讓臺灣成為兩強權在西太平洋前線的特殊存在。如此特別環境所孕育出來的「當代創世論」,也反應在這六位來自臺灣的優秀藝術家作品創作關懷上:李亦凡的《不好意思…請問一下這個怎麼打開》借助虛擬後製影像工具的改變,透過「遊戲引擎」開發出屬於個人的影像工具,生產出直覺式的敘事影像方式;胡農欣《觸摸融化的喧囂》 以極地拍攝到的冰山影像,以 16 mm膠卷觸發光影聲波震動,成為具備詩意的裝置作品,暗喻牽一髮動全身的脆弱極地生態;林子桓《假想旅行者》是具備儀式性的影像作品,相機的觀景窗成為穿越時空的重要載體,帶領觀眾跳躍時空迴圈,釋放意識;吳家昀《消失島》觀察紐約街頭聖誕節過後的奇異景象,將城市現實採集後轉移到室內展場,再現出不可替代的人造風景;吳其育《人族》以蘇拉威西島上的史前洞穴壁畫為發想,引領觀者穿越物種演化的時間軸,穿梭古今;張立人的《戰鬥之城》系列,藝術家耗時十三年挑戰動畫長片,傾個人之力在城市的夾縫中掙扎求生的寫照,在當今亞洲社會充斥的躺平主義思維下,以微縮政治學成就出氣度恢宏的平行宇宙,代表消費主義下的厭世美學。 展覽反應著當前消費主義與帝國主義擴張之下國際社會間的眾多不確定因素,藝術家們以裝置物件、攝影、錄像藝術等多種形式展現創作成果,回應臺灣當代創作者們對「物/創作」的熱情與認知,呈現出多重層次的創作風貌,探討人類共同創造力的啟發,呼應人類世以降,科技、藝術、社會在過去、現在及未來時空之間的關係,以作品呼籲對於政府制度與跨國企業應負擔的ESG責任(環境Environmental 、社會Social 和公司治理Governance)與環境永續提出倡議,為科技擴張為社會帶來的革命性變革提出隱憂。並針對當前人類所面臨的環境議題、生存挑戰、糧食危機與面對AI的恐懼做出提問。 「創世熱」絕不僅是一場藝術展演,更是提供我們一個重新思考生命的契機,引領觀眾進行探索、思辨和想像。 策展人| 吳達坤 參展藝術家| 李亦凡 胡農欣 林子桓 吳家昀 吳其育 張立人 繼續 -

藝術家邱承宏現正於新北是美術館園區參展2023 新北城市藝術節

藝術家新聞 30 June - 16 July 2023 展期|2023.06.30-2023.07.16 地點|新北市美術館園區 、 陶博館陶瓷藝術園區 新北市美術館園區| 08 水泥動物園 邱承宏 閱讀更多 繼續 -

藝術家陳敬元、邱承宏現正於嘉義市立美術館參展「我們在此相遇」

藝術家新聞 29 June - 15 October 2023 展期|2023.06.29-2023.10.15 地點|嘉義市立美術館 (本館1-3樓、古蹟棟3樓視聽室與圖書室 ) 展覽介紹| 移動,改變觀看的角度;對話,則產生理解的尺度。嘉義市立美術館今年以「在變動時代中的創造」為題,回看大疫後的歷史意義,也遙想過去的藝術家如何在動盪的時局中持續開創、以藝術回應時代。 本展與 #天美藝術基金會 共同主辦,過去十年基金會支持逾54位臺灣青生代藝術家參與「#台灣當代藝術家海外參訪計畫」,參訪國際當代藝術場域,與各地藝術家工作室進行交流。這段生命旅程對於創作產生了何種意義?或許這些相遇都有必然發生的原因。本展以英國藝術評論與文學家約翰.伯格(John Berger)的作品「我們在此相遇 Here is where we meet」為題,借喻生命中不同階段的相遇,沒有物理時空指涉,只有精神的交錯對話,營造一個與過去、現在相遇和對話的空間。 本展邀請20位藝術家回顧移動經驗,在創作中與何人相遇?是過去,明天,或未來的自己?移動的際遇中,彼此有些交集,也有錯身而過,但移動經驗使創作增加了厚度,或和過去互相觀照。生命中的「移」,創作中的「轉」,而終在展覽中呈現的「遇」。創作當下生命樣態的再現,除了與過往的自己相遇,也創造了觀眾與作品共時的對話。 繼續 -

藝術家侯怡亭現正於龍瑛宗文學館參展浪漫台三線藝術季

藝術家新聞 24 June - 27 August 2023 展期|2023.06.24-2023.08.27 地點| 台北展區: 松山文創園區台灣設計館 第一展區: 龍潭、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉 第二展區: 三灣、南庄、獅潭、公館 第三展區: 大湖、卓蘭、東勢 三大計畫| 藝術策展、設計導入、飲食實驗計畫 浪漫台三線,是一條不斷進化的道路。 浪漫台三線藝術季,是一場橫跨台北、桃園、新竹、苗栗、台中5個縣市、串連眾多客庄、全長150公里的原、客、閩文化大地藝術季,是一個以客家文化復興為核心的社會運動,更是最浪漫、最有味道的鄉間旅行。在沿途的風景中,吹著風,慢慢走進每座小鎮,感受到時間醃漬出的光亮與甜美。 過去的台三線,是台灣篳路藍縷的縮影。深入全球經濟肌理的茶和樟腦,透過山與平原之間的內山公路,及脈絡縱橫的樟之細路,運籌往來。一手一鑿,貫山腹而過的穿龍圳,是先民逆流引水、戮力生存的斑斑歷證。泰雅、賽夏、客家、日,時而傾軋、時而通融,衝突與共存,就在此一線間。 現在,走進台三線,遍嚐台灣最客家的滋味,聽著說不完的故事。這些萃取成客家文化精華的小鎮,散佈在山的走廊,編串成一個最具生活感的文化櫥窗。無論食物、植物、文物、產物、景物、人物,皆是寶物。 展望未來的台三線,結合在地文化、生態、產業,串連成全新生活旅遊型態去處,同時持續吸引青年回鄉,讓新客庄文化不僅得以保留傳承,並且不斷積蛻出現代意義,往前邁進。 我們透過藝術季的手法,以台三線為沃土,選栽存菁,邀集國內外藝術家與在地團隊,在生活中共鍊出文化豐饒,以待來人細細品味。 浪漫台三線藝術季,現在就起身! 藝術策展|A-A16 時間繡場 參觀地點|龍瑛宗文學館 (新竹縣北埔鄉長興街8-10號) 開放時間|10:00-17:00,週一到週三休館 「所謂小說家就是以時間之絲來刺繡人生和社會的。(龍瑛宗〈時間的嬉戲〉)」 以攝影圖像為底、繡線增疊為譯,《時間繡場》透過刺繡所具備刺穿及時間疊加形成不同時代的陰性圖像之特質,表達多重軸線纏繞的女性敘事。 創作者| 葉裁 x... 繼續 -

藝術家蔡佳葳現正於新竹市美術館參展「比岩石更重:台灣國際錄像藝術展回看計畫」

藝術家新聞 20 June - 3 September 2023 展期|2023.06.20-2023.09.03 地點|新竹市美術館 策展人|徐詩雨、葉佳蓉 藝術家|曾嬿圩x新竹市文化局志工團、魏欣姸x新竹市民、鄭佳喜、鄭亭亭、陳呈毓、牛俊強、王佩瑄、陳依純、蔡佳葳 展覽介紹| 本檔展覽由新竹市美術館與鳳甲美術館合作,配合新竹市美術館年度策展主題「隱微的力量」,從鳳甲美術館主辦的「台灣國際錄像藝術展」(以下簡稱TIVA)歷屆參展藝術家中邀請藝術家參展。 TIVA自2008年創辦,主題皆能反映時事、貼近社會議題,而過去十數年間,影像創作於美術館的展出漸趨頻繁,也在電影、紀錄片或實驗影像等不同動態影像觀看類型中,提供另一種觀看環境的選項,以及思考議題的線索。 展覽標題「比岩石更重」取自詩人陳秀喜於1974年發表於《笠》詩刊第六十三期的作品〈編造著笠-給岡 晨先生的信〉,陳秀喜1921年出生於新竹,成長過程曾以日語為主要語言,後來又因政權轉變必須學習以國語創作,原詩中以充沛的情感表達對於創作的愛,同時也表達被殖民者的悲哀,希望在混亂的時代,這塊土地上的人們仍能養出美麗的精神。 本檔展覽保留TIVA貼近社會的特質,展出多件探討建構都會生活的各種不同行業的作品,邀請藝術家以參與式創作,邀請市民分享新竹生活經驗,以雙軸線串起本次展出。 本展展出九件作品,第一條軸線聚焦在不同文化脈絡裡,支撐社會運作的個體們。牛俊強〈舉牌者〉拍攝街頭上的舉牌臨時工,他們拿著豪宅建案廣告,華麗的建案名稱和他們簡陋的工作環境成為強烈對比;王佩瑄〈追月〉和陳呈毓〈墜落〉則闡述了離鄉背井工作者的故事,在不熟的環境裡為了家人奮鬥的移工,以及住在宿舍與外界社會脫節的工人,反映了當代社會的資本主義,如何讓個體精神不斷墜落與迷失;陳依純的三頻道作品〈小黑在工廠的一輩子〉以工廠看門狗的形象,隱喻勞工在勞動體制中失去個人辨識。鄭亭亭〈家庭、製作、重複〉拍攝三個從日本時期世代製作漆器的家庭,從傳承探討在時代變遷下,父母與子女間期待的差異與認同的建構;蔡佳葳的作品〈好姊:做月子〉則拍攝華人在孕婦產後復原和新生兒照料的坐月子習俗中,衍生出月嫂這個奇妙行業。 本展第二條軸線則沿著記憶與在地生命經驗展開,鄭佳喜〈祖母/傳家寶〉以腦波探測器紀錄了年老失憶的祖母的腦波,並期待未來他能透過科技重新解讀祖母想傳達給他的故事。而藝術家曾嬿圩的〈城市人偶系列之新竹市美術館篇〉則和新竹文化局的志工們合作,擁有不同背景的志工們各自分享了生命經驗,並以舊衣再造的人偶參與展出;魏欣姸的〈與我散步在竹塹〉則是公開邀請在地民眾與他一起散步、講述市區點滴故事,並透過導覽的形式於展期間分享給來參觀的觀眾。這些針對新竹在地居民推出全新創作計畫,提供屬於在地的觀點,一起看見市民們的生活角落。 繼續 -

藝術家吳耿禎現正於臺南市美術館參展「嶾嶙的岳光:在敬與畏的稜線間」

藝術家新聞 17 June - 26 November 2023 展期|2023.06.17-2023.11.26 地點|臺南市美術館 (2館1樓展覽室A、2館1樓展覽室B、2館1樓展覽室C、2館1樓展覽室D) 展覽介紹| 「山」是經由板塊運動所形成的高聳自然,是臺灣島嶼上面積最大、最鮮明的帶狀。山的矗立猶如天上一道光,既神聖溫暖,又高深莫測,使人對其崇敬及畏懼。隨著時空的流轉,在這樣的敬畏之間,「人」之於「山」的態度與觸及發展出多樣關係,而我們也在未知裡逐漸把握已知,甚至探索已知外更多的未知。山與人的情感是有機的連動,不斷更新的篇章。 「人」對於「山」的敬畏兼具感性與理性,在物理世界及精神世界來回脈動。對於高山上的自然景象,人時常延伸想像,加入信仰及神鬼等的成分,並與山林活動的植物、動物、人等萬物之靈,創造了各種使人有所意會及言傳的故事。縱然山是如此莫測,然而彷彿在自然崇高之光的召喚下,人仍然具有挑戰未知事物的勇氣,帶著探索的實驗精神趨向山林。「山」之於「人」的距離,也在臺灣歷史、地理的脈動、視角與態度轉化下構築出多重樣態。 「嶾嶙」形容山的崇高,「岳光」表示山岳的光芒,就像人們看見「觀音圈」(Glory/ Brockengespenst)而生的敬畏,是虛幻也是真實,是心理感召亦是物理世界流轉的痕跡;而「岳光」也宛如與我們同在的山林光景,如此貼近。「稜線」代表物體兩面相交所形成的線,山與山的交疊、人與山的交疊都成為「稜線」;除了身體性,在雲霧之間,「稜線」每每因光線角度的反射,形成豐富的樣貌及綿延不止的景觀,猶如人對於山的認知和想像永不間斷、變化多端,遙遠卻也親近。展覽副標「在敬與畏的稜線間」更將主詞與動詞省略,保留空間給與山接觸的人事物,以及他們與山發生關聯的不同能動性。 臺南市美術館「嶾嶙的岳光:在敬與畏的稜線間」以「幽明的靈動之域」、「循著明晰的光」、「與山林共譜」三個子題,述說山的崇高到親近、神秘到熟悉,以及山林之光映照下,人心理及身體的敬畏經驗所構成的「山」的感知連結,試圖探討臺灣這片土地上,山與人的多元共存模式,以及人記錄和經驗山的方式。 策展團隊:黃靖容、柯宜芸 參展藝術家(依照中文筆劃順序):水谷篤司、王怡婷、王興道、石川欽一郎、吳其錚、吳思嶔、吳耿禎、呂基正、李明則、李義弘、豆宜臻、周代焌、林彥翔、林惺嶽、姚瑞中、胡仕穎、倪再沁、高俊宏、陳澄波、麥覺明、楊英風、劉秋兒、蔡咅璟、蔡宗勳、譚若蘭&曾敏富 繼續 -

藝術家薩望翁.雍維現正於Museum Arnhem參展「Between borders」

藝術家新聞 3 June - 22 October 2023 展覽名稱|Between borders 展覽期間|2023.06.03-2023.10.22 展覽地點|Museum Arnhem 展覽介紹 All over the world, people move across borders for all kinds of reasons. In the 21st century, more people than ever migrate for all... 繼續 -

藝術家鄺鎮禧現正於鳳甲美術館參展「一百坪的散步練習」

藝術家新聞 2 June - 30 July 2023 展期|2023.06.02-07.30 地點|鳳甲美術館 (台北市北投區大業路166號11樓) 策展人|林裕軒 藝術家|何彥諺、鄭先喻、楊季涓、鄺鎮禧、魏柏任 展覽介紹 「辦公室的牆體被拿掉,故視覺上的阻礙被摧毀了,整個樓層成為一塊巨大的開放空間,或者將私人辦公室設立在大型開放空間的周圍。把牆摧毀,辦公室設計者馬上會說,提高了辦公效率,因為要是人們整天暴露在彼此的視線之下,就比較不會聊天瞎扯,而是會單獨專心工作。」 ——理查・桑內特(Richard Sennett)《再會吧!公共人》(2008年) 展覽「一百坪的散步練習」以寬敞的體感狀態,運用空間部署的方式,指向私人與公共的間隙在改變的過程。展覽將空間、身體與感知並置,以作品生成的多種系統,對當代社會提問——我們如何與個體共處。藉由行走空間的感知,將身體因爲慣性而產生的記憶,與空間的政治性交互討論,慣性是一種透過動作學習而來的機制,它會受到事件、經驗、環境與群體等多種因素的影響,進而養成或改變身體的記憶。本展邀請五位來自臺灣與香港的藝術家何彥諺、鄭先喻、楊季涓、鄺鎮禧與魏柏任展出,他們各自拆解身體的記憶、擾動秩序的平衡,以及私密性在我們所追求的「透明」社會中,私密漸漸浮現在公共空間,被攤在陽光下的狀態。 以身體在空間的情境來說,在建築的領域中,不管是街道、建築物或是以其他方式規劃的空間場所,一直都有透過行走來感知空間的習慣,空間感知實際上也隱含著一種「感受的行程」。隨著時代與技術的發展,支撐建築體的牆面換成了柱體、樑柱與樓板,室內裝潢的高度跟著降低,也運用多種具穿透性的材料,空間的流動性提高了、身體掙脫了束縛感,更也成了我們對於自由、平等與具開放性公共場域的嚮往,但卻同時讓人們成為彼此的視線之下,那個「被觀看的觀眾」。在這個非一眼就能望穿的展覽空間中,取代舊有牆面結構的是作品製造出的夾縫、通道與隔牆,作品因爲在空間裡擺放位置的不同,觀者身體在觀看時得隨之跟著低身、坐臥、跨越與繞行。 如果說,散步這個動作讓我們能夠感知空間裡的時間,與辨認意識的邊界,那展覽「一百坪的散步練習」則是藉由策展的方法,試著進入與調和個體無法被社會系統緩解的情緒,並展開關於觀看系統尺度、人類⾝體、社會環境和意識邊界種種⾯向的討論。 繼續 -

藝術家薩望翁.雍維現正於Haus der Kulturen der Welt參展「O Quilombismo Of Resisting and Insisting. Of Flight as Fight. Of Other Democrat

藝術家新聞 2 June - 17 September 2023 展期|2023.06.02-2023.09.17 地點| Haus der Kulturen der Welt 展覽介紹 O Quilombismo: Of Resisting and Insisting. Of Flight as Fight. Of Other Democratic Egalitarian Political Philosophies is a research undertaking, an exhibition,... 繼續 -

藝術家陳敬元現正於潛艇藝術空間參展「看看我們誰在水裡可以憋比較久?」

藝術家新聞 1 June - 16 July 2023 展期|2023.06.01 - 2023.07.16 地點|潛艇Submarine 藝術空間 展覽介紹 在展覽開始的當下,我合理地相信人類尚無法在水中呼吸。 〈看看我們誰在水裡可以憋比較久?〉是一個童趣的提問,挑戰發起者往往暗忖自己是水中撐最久的人,所有人都明白這暫時性的不舒適體驗是值得玩味的基礎,現實世界則非。所謂「地理大發現」之前,歐洲的船隊將南美洲視為人類墮落之前的伊甸園,隨後則是發生於地球上長達幾世紀的獵奇迷航。原始部落像是遇到不可抗力的蒸發了,毫無臂距的佔領迫使失落成為寶藏,如今只留下複雜的債務和單純的瘡痍。然而這些情況在一切看似可被觀測的全球當代並未消失,社會中的資本失衡處正在製造全新低窪,淺處嗆鼻,深處溺斃。包含但不限於自由的媒體、多元的藝術和邊陲的文化,都被迫潛藏於周圍,這些地方才是人們誤認非常熟稔,實質陌生的當代失落大地。 本次展覽共邀請7位國內外藝術家,康雅筑藉由編織重新解構編織本身的紋樣與脈絡,將抽象的產業史提煉成文化路徑;廖琳俐另闢純粹的感知途徑,詮釋了時間的不可逆和物質隱密細小的變化;Erik Bünger 指派一位虛擬角色擔任已故猩猩Koko的譯官,以沉默的手語回應我們的瀕危;林彥翔長期透過自身實踐與訪問,搬移政府開發下隱藏的真空暴力現場;Riar Rizaldi 向殖民時期到現今自然界遭受的現代化工具主義改造提出淒美的批判;陳敬元在看似靜謐的畫面中,潛藏難以名狀的痛覺;湯雅雯幽微地闡述一段生命故事,並連結了時代下的勞動與糧食關係。藝術家之於彼此、藝術空間之於社會、失落大地之於世界,憋氣遊戲總悄然地以不同形式開啟新局。 在這種氛圍下,直面社會缺氧的器官、創造革新的共存模式和批判虛偽的關懷,便是潛艇Submarine的開幕展〈看看我們誰在水裡可以憋比較久?〉的指標問題。 在展覽結束的當下,我合理地相信人類尚無法在水中呼吸。 繼續 -

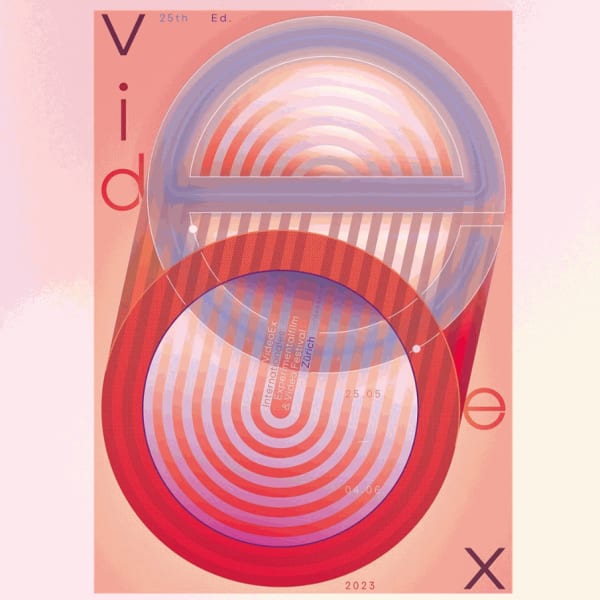

藝術家袁廣鳴、侯怡亭現正於Kunstraum Walcheturm參展Videoex - International Experimental Film & Video Festival 25th Edition

藝術家新聞 25 May - 4 June 2023 名稱|Videoex - International Experimental Film & Video Festival 25th Edition 時間|2023.05.25-2023.06.04 地點|Kunstraum Walcheturm 場次| 袁廣鳴 HTS VII: Taiwan Vanguard 06.03. (Sat.) 16:00 Festivalkino Cinema Z3 191 The Strangers|2018, TW, HD,... 繼續 -

藝術家何采柔現正於The Arts House參展2023 Singapore International Festival Of Arts

藝術家新聞 19 May - 4 June 2023 展期|2023.05.19-2023.06.04 地點|The Arts House A Day by Joyce Ho (TW) 23 – 28 May, Tue – Sun (a door opens each day) 12pm – 8pm daily 29 May... 繼續 -

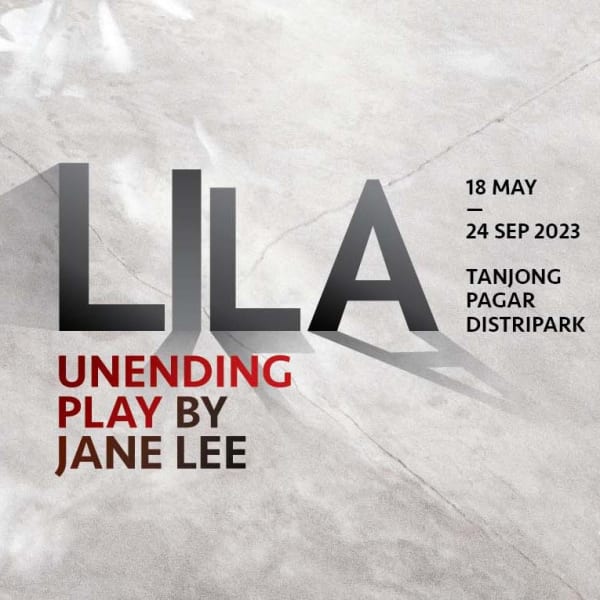

藝術家李綾瑄現正於新加坡美術館舉辦個展「無盡的遊戲」

藝術家新聞 18 May - 24 September 2023 展覽名稱|無盡的遊戲 展覽期間|2023.05.18-2023.09.24 展覽地點|新加坡美術館 展覽介紹 探討繪畫是什麽,以及它和當代藝術的關聯,是李綾瑄 (Jane Lee) 藝術實踐的核心理念。她受過古典風格繪畫的訓練,因此她對這種媒材的探索,同時是針對藝術發展史,也和切身經歷有關。對於藝術家來說,對繪畫的本質的探求,也是對於自身身份的深掘,而這種自我認同的形成,受到她在東南亞的生活與創作經歷的影響。 李綾瑄的作品有著層次豐富、極具質感的畫面,反映了她在媒材與技巧方面的各種實驗,而這些靈感來自日常活動(如剪裁、洗滌、捆卷、舀取等)、常見的物件(如裱花工具、刮刀、針筒等),以及各種繪畫的基本材料(如畫布、畫框、顏料等)的性質與特性。 即興、偶然性與遊戲,是李綾瑄創作過程的底蘊。 畫布和沾上的層層顏料,可以任其剝落、撕開、垂滴到地板上,甚至穿墻而過,讓畫作所占據的空間延伸到其周遭。 李綾瑄的《李綾瑄:無盡的遊戲》開拓了畫展的潛能,融入了逗趣的遊戲氛圍,而這不僅實現於作品本身,也體現於觀眾與作品之間的空間關系。這個展覽延續了李綾瑄對於繪畫是什麽,以及可以是什麽的探索:即作為一個表面、物件、形體,或者空間與感受之間的相互作用。 繼續 -

藝術家鄺鎮禧現正於香港Para Site 藝術空間舉辦個展「備註 PS」

藝術家新聞 12 May - 18 June 2023 展覽名稱|備註 PS 展覽期間|2023.05.12 - 2023.06.18 展覽地點|Para Site 藝術空間 展覽介紹 P a r a S i t e 藝 術 空 間 榮 幸 宣 布 , 機 構 正 式... 繼續 -

TKG+參展2023 台北當代藝術博覽會|展位 D05

博覽會 11 - 14 May 2023 數數 何采柔個展開幕 x 畫廊之夜 時間|2023.05.10 (三) 5–9 p.m. 地點|TKG+ 台北市114內湖區瑞光路548巷15號B1 藝廊精粹 參展藝術家|彌載映、李綾瑄、薩望翁.雍維、侯怡亭、何采柔 展位|D05 繼續 -

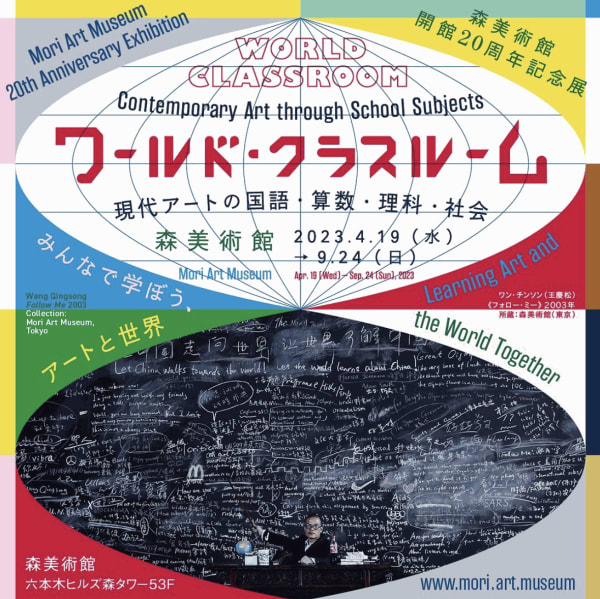

藝術家蔡佳葳現正於日本參展日本森美術館開館20周年記念展

藝術家新聞 19 April - 24 September 2023 展覽名稱|日本森美術館開館20周年記念展 展覽期間|2023.04.19 - 2023.09.24 展覽地點|日本森美術館 展覽介紹 Since the 1990s, when the development of contemporary art began to be considered from multiple perspectives in different parts of the world, we have... 繼續 -

藝術家彌載映現正於泰國MAIIAM當代美術館舉辦個展「夢世界#夢語」

藝術家新聞 15 April 2023 - 1 April 2024 展期|2023.04.15-2024.04.01 地點|MAIIAM當代美術館 彌載映 近期於泰國清邁MAIIAM當代美術館舉辦個展「夢世界#夢語」。此展覽延續了藝術家首次在歐洲的個展「夢世界」,並以「夢日」為題在吉姆.湯姆森藝術中心(曼谷,泰國,2022)巡迴展出。此展覽體現了藝術家對藝術「如同日常生活中的烏托邦」之展望,以及對更美好未來的期許。 閱讀更多 繼續 -

藝術家蔡佳葳現正於南韓參展第14屆光州雙年展

藝術家新聞 7 April - 9 July 2023 Exhibition|14th Gwangju Biennale 'Soft and weak like water' Date|04.07.2023-07.09.2023 Veune|Gwangju Biennale Exhibition Hall The 14th Gwangju Biennale proposes to imagine our shared planet as a site of resistance, coexistence, solidarity... 繼續 -

藝術家高重黎現正於臺北市立美術館舉辦個展「生活決定意識」

藝術家新聞 25 March - 25 June 2023 展覽名稱|生活決定意識 展覽期間|2023.03.25 - 2023.06.25 展覽地點|臺北市立美術館 展覽介紹 本展關注人與視聽技術的歷史和生產關係,展名引自馬克思(Karl Marx)與恩格斯(Friedrich Engels)洞察歷史唯物論的關鍵名句,呈現高重黎橫跨四十年的系列創作——對攝影、電影、雕塑、動畫、影音機器等工業時間客體的批判性考掘,及其不斷審視自身生產條件之實踐。展覽由多樣的技術持存構成,嘗試呈現一個將空間性感知時間化、時間性感知空間化之所。 正是在生產力與控制力共謀發展的技術資本主義時代裡,高重黎長期對於影音工業的內在政治——從光學到聲學所聚合建制之情感/美學政治——的敏銳探問,顯得格外重要。他自行發明及手工產製影音機械裝置,主張重新把握自身與物的關係,重啟自我與生產的關聯,去創造自己的歷史。從而如馬克思與恩格斯所言,「發展出自己物質生產和物質交往的人們,會隨著他們的這個實際狀況而改變他們的思想和思想產物。」由此,「不是意識決定生活,而是生活決定意識。」 繼續 -

TKG+參展2023 香港巴塞爾藝術博覽會|展位1D11

博覽會 21 - 25 March 2023 展覽名稱|2023 香港巴塞爾藝術博覽會 展期期間|2023.03.21-03.25 地點|香港會議展覽中心 (香港灣仔港灣道1號 ) 展位|1D11 參展藝術家|李綾瑄、吳耿禎、蔡佳葳、邱承宏、鄺鎮禧 開放時間| ▋貴賓預展 ▋ 03.21(二)12:00 - 20:00 03.22(三)12:00 - 17:00 03.23(四)12:00 - 14:00 03.24(五)12:00 - 14:00 03.25(六)11:00 - 12:00 ▋開幕之夜 ▋ 03.22(三)17:00 -... 繼續 -

藝術家何采柔現正於台新金控大樓舉辦個展「夢見我」

藝術家新聞 6 March - 14 April 2023 展覽名稱|夢見我 展覽期間|2023.03.06 - 2023.04.14 展覽地點|台新金控大樓 一樓大廳 展覽介紹 作品《夢見我》的靈感來自於,藝術家家人沐浴後站上體重計、低頭閱讀數字的一個小動作:頭上還包裹著頭巾,而體重計上的微光映照著她的臉龐。這個動作以一種「日常」的姿態瞬間凝結,也呼應著現代人生活的某種狀態:看體重計(對外表/健康的留意)、看手機/平板電腦等電子產品(對即時資訊的依賴)等。何采柔刻意選擇乍看之下帶有古典意味的半身胸像,與由下而上的冷光光源,撿拾對應當代生活的姿勢採樣。 圍繞著《夢見我》的裝置作品《搖欄V》,外型高聳、頂端突尖宛如格柵圍欄,但底部為有弧度的支撐結構,輕輕一推就像搖籃一般前後擺動。作品的名稱結合了代表禁錮、限制、區隔的冷硬「圍欄」,以及指向照顧、安撫、親密的溫柔「搖籃」,情感上、功能上與空間上都呈現反向的語境。何采柔以日常熟悉的物件,構築出一個全新而未知的空間,並且讓觀眾自行定義與作品互動時身體空間與心理狀態的距離。 我們可以說,「觀看視線的細緻調控」以及「物件或裝置的情境化運用」是何采柔創作中最重要的兩個基調。因此,相較於這些物件創作是否能夠帶出清晰的意義指涉(特別是那些安置在作品裡的數字、英文單字或短句),她更注重某種詭譎的、迷離的、情慾的、詩性的,以強度畫面或景象塑造為核心的觀看迴路。 ────摘自王聖閎〈視線調控下的親密觀看:談何采柔的物件敘事 〉一文(全文刊載於ARTalks網站) 繼續 -

拋爾控固力:島嶼現代性之夢

25 February - 11 June 2023 展覽名稱|拋爾控固力:島嶼現代性之夢 展覽期間|2023.02.25 - 2023.06.11 展覽地點|臺南市美術館 展覽介紹 本館曾於2020年展出「島嶼生活與地景:檳榔、甘蔗、香蕉、椰子樹」嘗試透過生長於臺灣的經濟作物,重建臺灣美術史之中的地景觀點。本次的展覽「拋爾控固力:島嶼現代性之夢」則是希望更進一步討論島嶼之上的工業轉型,及其對於臺灣生活與藝術創作的影響。 自日治時代以來,歷代政權於島嶼之上所進行的工業化建設,一方面滿足了政權自身的需求,卻同時將臺灣推向了現代化的步伐。從日治時期的基礎建設一直到戰後的十大建設,臺灣自戰後初期的貧窮社會脫胎換骨為曾經的「亞洲四小龍」之一。近年來更隨著高科技產業的發展及高鐵等基礎建設的推動,臺灣島已儼然成為一座工商業高度成長的已開發之島。 然而當臺灣藝術家必須面對時代的推進,及其所造成的景觀改變,藝術家們要如何挑戰並描繪這些工業時代的景觀及題材?且當島民開始熱切追求更快、更高、更大、更便利之時,是否這座逐漸被控固力(水泥)所禁錮的島嶼,已不再是昔日人們所驚嘆的「福爾摩沙,美麗之島」? 「拋爾控固力:島嶼現代性之夢」一展嘗試以各種角度來重新省思臺灣的工業化及現代化進程:在展覽中,我們可以看到林玉山及李奇茂等前輩畫家如何使用傳統媒材描繪臺灣的工業景觀;我們也可以看到中堅世代畫家,如陳水財及陸先銘等人,如何將臺灣的工業景觀轉化為當代繪畫的視覺語言。除此之外,許多當代藝術家,亦於本展中展出他們對於這座工業之島的情懷、諷刺及逃逸。 現代化及工業化並非僅帶來滿天的塵土,臺灣人的生活方式及休閒風格,也在無形之間因現代化的進程而被改變:從搭乘鐵路時用來填飽肚子的便當,到今日讓大家得以自由出國旅行的國際機場,這些工業化建設同時也乘載著我們的美好記憶。 本展的目的並非一味謳歌現代建設,也並非僅侷限於重返尚未被現代建設所「玷汙」的美好鄉土;而是嘗試在即將邁入「後工業」時代的臺灣,重新思考我們所共同經歷過的工業進程,以及這些工業記憶如何重塑我們所認識的家園,進而成為島民共同的記憶及風景。 繼續 -

美術館迪斯可計畫—— 我要 (A)。

李傑 17 February - 9 April 2023 展覽名稱|美術館迪斯可計畫—— 我要(A)。 展覽期間|2023.02.17 - 2023.04.09 展覽地點|鳳甲美術館 展覽介紹 風光依然如舊。B早上醒來的那一刻,喉嚨發出了聲音。那聲音可能是他心裡面的鬼。聲音比眼神快,所以他張開雙眼的那一刻,看不到鬼。 B在漆黑中抓住了C的頭髮。他是你在找的鬼,不用放手。C曾經以為自己除去了多餘的人,然後自己也成為了多餘的人。他落落大方、強裝強大的時候,其實心裡一直在委縮。B看著他,覺得他就像一部太過漫長、充滿口號、不知道要如何結尾的電影。B覺得相當有趣和可笑。如果在沒有鏡子的時候,人學會對自己苦笑就好了。 某天,B去了一個在海邊的城市, 打算待一個禮拜。他想在大海旁邊的城市裡,坐著,看著溪裡的小魚,怡然自在地暢泳。他預訂了一家小飯店,房間不大的那一種。他想,他會待個4、5個晚上 ,不去別的城市。他去小飯店辦理入住,房間就是小小的。第二天,他訂了附近的另外一家飯店。房間、大堂都比較寬敞的一類。他沒有除消本來的小飯店的房間。所以他從第二天開始,有兩個地點不一樣、但距離不遠的住處。他在小飯店房間醒來,先洗澡,在小飯店吃早餐,然後就帶著電腦和一、兩本書,散步到較寬敞的飯店房間。第四個早上,他如常的到小飯店用餐處吃早餐。那一天他比較晚起,所以就先去吃早餐。他沒有很餓,只是希望生活上多一點規律。他吃完早餐,把餐具、盆子放到回收架上,然後下意識地摸一下後褲袋,裡面有他的錢包。然後他走到櫃檯,拿出房卡退房了。他的行李、護照都還在房間裡,可能包括另外一家酒店的房卡也在裡面。前檯人員沒有看到他帶任何的包包、行李,都有點疑惑,但也沒有問他甚麼。然後他離開了小飯店,那個早上他還沒有洗澡。 繼續 -

2023 新加坡國際藝術博覽會

邱承宏、彌載映、薩望翁・雍維 11 - 15 January 2023 展覽名稱|2023 Art SG 展期期間|2023.01.11-01.15 地點|新加坡濱海灣金沙會展中心 (新加坡貝夫蘭特大道10號) 展位|BI02 參展藝術家|邱承宏、彌載映、薩望翁・雍維 開放時間| ▋貴賓預展 ▋ 01.11(三)14:00 - 21:00 01.12(四)11:00 - 12:00 ▋公眾開放 ▋ 01.12(四)12:00 - 19:00 01.13(五)12:00 - 19:00 01.14(六)11:00 - 19:00 01.15(日)11:00 -... 繼續 -

S.E.A. Focus 2023

彌載映、薩望翁・雍維 6 - 15 January 2023 展覽名稱|S.E.A. Focus 2023 展期期間|2023.01.06-01.15 展覽地點|新加坡丹戎帕迦公園 ▋貴賓預展 ▋ 01.06(五) - 01.15 (日) 12:00 - 13:00 ▋公眾開放 ▋ 01.06(五) - 01.15 (日) 13:00 - 20:00 TKG+藝術家 彌載映(Mit Jai Inn)與 薩望翁・雍維(Sawangwongse Yawnghwe)很榮幸受邀參展2023年S.E.A. Focus,帶來深厚文化背後的多樣表現與詮釋。... 繼續 -

DREAMDAY-Mit Jai Inn Solo Exhibition

彌載映 8 December 2022 - 28 February 2023 Exhibition|DREAMDAY-Mit Jai Inn Solo Exhibition Dates|2022.12.08 10:00 - 2023.02.28 18:00 Venu|Jim Thompson Art Center, Bangkok Organised by Ikon in collaboration with MAIIAM Contemporary Art Museum at Jim Thompson Art Center.... 繼續 -

狂八〇:跨領域靈光出現的時代

吳天章、袁廣鳴、高重黎 3 December 2022 - 26 February 2023 展覽名稱|狂八〇:跨領域靈光出現的時代 展覽期間|2022.12.03 - 2023.02.26 展覽地點|臺北市立美術館 1A 、1B 展覽室 策展人 王俊傑、黃建宏 展覽介紹 臺北市立美術館年度大展「狂八〇:跨領域靈光出現的時代」,由北美館館長王俊傑、學者黃建宏共同策劃,歷時三年的前期研究、訪調與籌備,聚焦跨領域開端和自我啟蒙的臺灣八〇年代,帶領觀眾探尋在當時政治社會背景下,視覺藝術、劇場、新電影、音樂、文學等各藝術領域相互交織與碰撞的文化現場,進一步開啟以不同視角書寫歷史敘事的多元可能。展覽共計有七百餘件作品、檔案、音像紀錄與訪談,其中包含許多睽違多年再度展出的珍貴檔案文獻。 北美館自2019年起與臺北藝術大學合作「臺灣.八〇.自我啟蒙技術:跨領域靈光出現的時代」研究計畫,並將該計畫相關訪調內容以「啟蒙.八〇」系列專題,於館方發行的《現代美術》季刊連續刊載七期,今年終能以展覽全面性地呈現計畫成果。1980年代是形塑今天臺灣政治與社會樣貌的關鍵時刻,這個時期臺灣各個藝術領域多元發展,以強勁的文化動能向著1990年代爆發。「跨領域」此一現下的熱門關鍵詞,在八〇經驗中並非指涉完整分工後不同領域間的連結與合作,而是在未系統化狀態下對專業性的想像與追求,不分界別地彼此交混、激盪,產生許多難以用單一領域定義的實踐。展覽由五個子題展開,包含「前衛與實驗」、「政治與禁忌」、「翻譯術與混種」、「在地、全球化與身份認同」以及「匯流與前進」,從不同軸線重新梳理紛雜且躁動的狂飆年代。 繼續 -

造影:當代虛擬敘事

高重黎、袁廣鳴 1 December 2022 - 26 March 2023 展覽名稱|造影:當代虛擬敘事 展覽期間|2022.12.01-2023.03.26 展覽地點|國家攝影文化中心臺北館201-203展覽室 策展人 王品驊 參展藝術家 許家維、高重黎、陶亞倫、王雅慧、袁廣鳴 展覽介紹 國家攝影文化中心作為臺灣攝影與影像藝術之美學呈現的重要據點,本展規劃探究臺灣影像藝術的「創造性」意涵作為「造影」的核心題旨,以及探究自攝影術發明以來,藝術家如何以多種攝影、錄像、影像裝置等影像形式,反思影像本質、擴充影像藝術的在地語境,使創作成為體現「當代虛擬敘事」創作手法的具體參照。 何謂「造影」的創造性?本展提出以「腦內影像」作為攝影、錄像等物質性影像的源頭。吾人內心中的記憶、回憶、夢境、靈光乍現、乃至於思想的過程,都常常以「腦內影像」的方式閃現於心靈空間。這些閃現的影像片段,往往成為吾人急欲捕捉、意圖透過語言敘說、視覺語彙敘事,想要表達的內容。而藝術家正是善於以「虛擬」、「虛構」的想像力,為我們建構敘事的專家。 影像最初的「物質性」顯現,可說是從19世紀的攝影術開始,而電影的動態影像技術,也是在1895年跟著攝影術形成之初就被發明了。1920年代達達主義的前衛藝術階段,就以動態影像的實驗納入現代藝術的觀念性探討;於其時也是動畫開始發展的時代。戰後,1960年代以批判電視文化而出現的錄像藝術啟動,以及1980年代進入數位影像、數位繪圖、科技影像的新媒體藝術階段。 本展以「造影」作為展覽的主題,探討藝術家的創作如何藉由「虛擬敘事」來體現他們的「影像創造」,以及「影像創造」又如何體現了個體的存在實踐。也就是說「造影」想要討論的是在「看」的行為發生之前、以及「物質性影像」被生產之前的「潛在影像」或「腦內影像」等的可能性。 是一個介於藝術史、評論和視覺史研究之間的美學論域,而此美學論域關心的是「影像」被生成之前的「創造性流變」過程,此即「造影」的核心。「造影」,是一個涉及記憶、知覺、感覺、靈感、潛意識、直覺、情感活動等的複雜過程,是藝術創作最核心的「感性生成」、「感性配置」的過程。 繼續 -

2022 新加坡雙年展

薩望翁・雍維 18 October 2022 - 19 March 2023 展覽名稱|新加坡雙年展2022 參展藝術家|薩望翁・雍維 展覽期間|2022.10.18-2023.03.19 展覽地點|新加坡美術館 The seventh edition of the Singapore Biennale (SB2022) is named Natasha. The act of naming serves as a prompt to artists, collaborators, and audiences to re-discover... 繼續 -

《暴風之眼》

姚瑞中、袁廣鳴 7 October 2022 - 8 January 2023 展覽地點|南特當代藝術中心—獨特之所 展覽日期|2022.10.07-2023.01.08 參觀時間|週二至週六 09:00–19:00 / 週日 15:00-19:00 展覽介紹 國立臺灣美術館於今年度10月7日將於法國南特當代藝術中心獨特之所(Le Lieu Unique)展出臺灣藝術主題展「暴風之眼」(l'œil du cyclone)。此展由國美館策展人黃舒屏和南特當代藝術中心—獨特之所前後任藝術總監Patrick J. Gyger先生、Eli Commins先生共同組織策劃,展覽聚焦七位臺灣藝術家及其獨具風格的創作,包括繪畫、錄影作品、巨型模型、機械動力裝置、手繪漫畫、多媒體裝置等。 展覽從接洽到籌備,正好歷經了全球局勢變化的風暴高峰期,策展團隊提出展題「暴風之眼」回應了這三年以來全世界受到疫情及政治風暴影響,對於生活的新日常有了切身且全新的體悟;而風暴中心指的也正是臺灣從古至今極具挑戰性的地理位置和現實狀態。尤其此刻當下的臺灣,在強力氣旋圍繞下同時有著平靜和躁動共存的特殊性,反映出這座島嶼面對極端衝擊所展現出的奇妙平衡。處於全球高度敏感的權力風暴核心,臺灣在危機四伏環境下所保持的積極態度,打開了一種充滿挑戰性的藝術視野,多元且開放地對於自我的文化歷史進行解構和再創造,同時正面迎對充滿不確定性的未來。 「暴風之眼」聚焦的這七位臺灣藝術家,出生於戰後的臺灣,他們歷經臺灣戒嚴後的民主自由時代,具有專業藝術養成也積極參與國際藝術活動,同時見證了這些年來國際情勢的劇烈轉變。這次展出的創作作品包括由國立臺灣美術館收藏的巨幅畫作--姚瑞中2015年創作的〈腦殘遊記--臨趙伯駒「江山秋色圖」〉,在挑戰經典的山水畫傳統中融入他多年來針對臺灣荒謬歷史與政治現狀所做的十件行為藝術代表作品;袁廣鳴透過〈棲居如詩〉、〈日常演練〉兩件參展作品,以冷靜而詩意的凝視,直視生活日常中的隱形暴力和不安。王連晟〈閱讀計畫〉是一組充滿視覺與動態趣味的機械裝置作品,這個機械組裝的互動裝置雖指涉儒家教育對亞洲學子的影響,但也反思未來充滿挑戰性的科技演化與人工智慧發展;藝術家張立人和黃海欣看似輕鬆詼諧的創作,則反映出新世代對於日常事務雖輕盈但仍深具社會議題獨特詮釋的藝術態度。展覽內容亦有旅英藝術家王郁媜在自我身分及歷史議題上不斷探索表現形式和語言的多重可能,她豐富且極具自由想像的作品〈未曾來過〉,融合了繪畫、聲音、影像和迷人的空間裝置,營造出虛實多重交疊充滿跨界想像的未至之所;蘇匯宇〈未來的衝擊〉透過影像探訪臺灣過去所經歷的未來—摩登的城市願景、美好的生活想像,這些未來的殘破景象和未完成之處,卻也令我們深思如今正在經歷以及即將正面迎對的未來衝擊。 臺灣是一座充滿歷史與未來張力的高科技島嶼,夾雜在極端的平衡裡,衝突和憂慮不安的處境,卻也誕生出深具生活感、哲學省思和美學張力的精彩藝術樣貌,本展赴法展出,希望透過獨具一格的「暴風之眼」,帶給法國南特及歐洲各地的觀眾耳目一新的文化饗宴。 繼續 -

EMOTIONAL ASIA: Miyatsu Daisuke Collection x Fukuoka Asian Art Museum

15 September - 25 December 2022 Exhibition|EMOTIONAL ASIA: Miyatsu Daisuke Collection x Fukuoka Asian Art Museum Date|09.15.2022-12.25.2022 Veune|Fukuoka Asian Art Museum (Asia Gallery ) Since the 1990s, contemporary Asian art has become more visible as one... 繼續 -

2022 弗里茲首爾藝術博覽會

Galleries 2 - 5 September 2022 地點|COEX韓國綜合貿易中心 展位|A 26 參展藝術家|何采柔、陳敬元、李綾瑄 日期|2022.09.02 - 2022.09.05 參觀時間| 貴賓預展: 09.02 (五): 14:00-20:00 公眾展覽日期: 09.03 (六): 11:00-19:30 (最晚入場時間 19:00) 09.04 (日): 11:00-19:30 (最晚入場時間 19:00) 09.05 (一):11:00- 17:00 (最晚入場時間 16:30) ... 繼續 -

第一屆斐列茲首爾9月|台灣唯一入選畫廊TKG+

2 - 5 September 2022 第一屆斐列茲首爾2022(Frieze Seoul 2022),將在9月2日至5日於首爾江南區COEX綜合貿易中心舉行。台灣唯一入選的TKG+將呈現台灣藝術家陳敬元、何采柔以及新加坡藝術家李綾瑄之新作。創建出一個藝術場域,某種程度呼應了當今現實,甚或反映了現代生活中難以言述的狀態。-ARTOUCH編輯部 斐列茲藝博會 (Frieze Art Fair)插旗亞洲的首檔展會斐列茲首爾 2022 (Frieze Seoul 2022),共匯集全球逾 110 間畫廊參展,即將在 9 月 2 日至 5 日於首爾江南區 COEX 綜合貿易中心舉行。 台灣唯一入選的 TKG+ 將呈現台灣藝術家陳敬元、何采柔以及新加坡藝術家李綾瑄的作品。鑒於近年全球疫情的爆發,人際之間從心靈上的漠然,到真正實體的隔離;但同時卻又在各個層面渴望著彼此連結。作為觀察者,三位藝術家各自以力道的角度,和獨有之創作語彙,既置身事外,同時參與其中,創建出一個藝術場域,某種程度呼應了當今現實,甚或反映了現代生活中難以言述的狀態。 繼續 -

愛知2022| Aichi Triennale 2022

彌載映 30 July - 10 October 2022 展覽| 愛知2022 Aichi Triennale 2022 展期|2022.07.30 - 2022.10.10 地點| 愛知縣藝術中心 Aichi Arts Center、一宮市 Ichinomiya City、常滑市 Tokoname City、名古屋市有松 Arimatsu, Nagoya City 7/30登場的愛知三年展,此次以「STILL ALIVE」(仍然活著)作為展覽主題,並以當代藝術為核心分成五大區塊:當代藝術、表演藝術、學習教育、合作項目與線上展廳。 官方網站閱讀更多資訊: Aichi Triennale 2022 繼續 -

PLUS HOURS EP.3 | 誰的故事?––從民間譚到當代藝術中的性別身份

莊偉慈 楊雨樵 張紋瑄 廖海廷 23 July 2022 主持人|莊偉慈 與談人|楊雨樵、張紋瑄、廖海廷 報名請至 | https://forms.gle/5RVLshXGqsnhxW7fA 活動相關資訊 ↓ ◎ 活動為免費參加 ◎ 展覽現場 X 線上直播 ◎ 本活動將全程以中文進行 ◎ 入內聽眾需全程配戴口罩,配合工作人員測量額溫及進行酒精消毒 繼續 -

PLUS HOURS EP.2 | 反轉污名史:檔案與藝術轉化的記憶形貌

莊偉慈 陳韋臻 陳佩甄 蔡雨辰 黃孟雯 16 July 2022 主持人|莊偉慈 與談人|陳韋臻、陳佩甄、蔡雨辰、黃孟雯 報名請至| https://forms.gle/5RVLshXGqsnhxW7fA 活動相關資訊 ↓ ◎ 活動為免費參加 ◎ 本活動將全程以中文進行 ◎ 入內聽眾需全程配戴口罩,配合工作人員測量額溫及進行酒精消毒 繼續 -

河流脈搏 穿越邊界交疊的世界

薩望翁・雍維 2 July - 28 August 2022 展覽|河流脈搏 穿越邊界交疊的世界 展期|2022.07.02-08.28 地點|廣東時代美術館 四條河流,起源於印度板塊和亞歐板塊擠壓形成的喜馬拉雅山脈邊緣,一路向南,流經高原、山地、平原、谷地、三角洲,穿越多重的邊緣-中心地理關係,最終匯入印度洋與太平洋。來自海洋的季風與陸地上的多樣地形交織,形成了豐富多變的氣候。它們分別是獨龍江/伊洛瓦底江、怒江/薩爾溫江、瀾滄江/湄公河、元江/紅河。季節性的洪澇成為周圍生態系統的肺,有規律地一呼一吸,向兩岸提供了養分和生存條件。河水漲落經年累月形成沖積平原,是水稻文明生長的沃土,而高山峽谷則編織出與平原相異相依的山地文明。 在高山-峽谷-平原-河道之間,分佈著多個正式和非正式的民族國家邊界,同時與諸多以種族、性別、經濟、宗教等因素作為劃分標準的社會邊界或意義邊界層層交疊。在這些邊界之間,多樣的流動方式、身份認同、歷史背景、社會結構互相影響、延異,形成充滿活力的文化互嵌過程,並與世界上其它區域緊密關聯。 “河流脈搏”項目匯聚了不同文化背景的創作和研究者,其中不乏對人、商品、勞動力、動物、語言、認同等流動的親身實踐者,也不乏對這些流動所處的自然環境和文化場域的長期關注者。他們既處於內部,又站在外部,躍於層層邊界之間,呈現各自對河流沿岸的觀察和省思。另一方面,如同河流似血脈般連接萬物,這些作品也因所關注的問題而彼此相連:殖民和戰爭,生態和發展,傳統與遷移…… 在呈現那個區域作為問題和衝突的現場的同時,展覽中還迴響著來源不同的傳說、神話、聲景、口述、被重寫的文本等。在這些無法劃定邊界、因而得以不被統治的表達中,歷史以支流蜿蜒分散又匯聚的方式,星座般地散落在多重時空維度裡。 “河流脈搏”希望一窺這樣複線的、也許虛構的、無中心的歷史觀。 放映單元: 陳麗娟,陳學禮,尼古拉·格勞,郭玥涵,李永超,馬占東,阮純詩,南塔瓦·努班查邦,阿彼察邦·韋拉斯哈古,小水井唱詩班全體村民,左拉,安塞·奇歐拉 + 賽諾康 + 范玉麟 + 庫利卡爾·索梭 + 安諾查·蘇維查柯邦 繼續 -

暗中尋索——民間譚中的同性情慾

民間譚講述者|楊雨樵 25 June 2022 活動日期|2022年6月25日(六)14:00 - 16:00 其他|詳見活動內容說明 繼續 -

亞洲的地獄與幽魂

姚瑞中 蔡佳葳 25 June - 16 October 2022 展覽|亞洲的地獄與幽魂 時間|2022/06/25 10:00 - 2022/10/16 18:00 地點|2館2樓展覽室E、2館2樓展覽室F、2館2樓展覽室G、2館2樓展覽室H 展覽介紹 法國凱布朗利博物館(musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris)於2018年推出之「亞洲的地獄與幽魂」特展,從傳統文物及藝術作品延伸至最新的流行文化創作,用深入淺出的方式,介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像。透過凱布朗利博物館亞洲文明部策展人朱利安.盧梭(Julien Rousseau)的策展及敘事,臺灣觀眾可由嶄新觀點檢視自身熟悉的文化經驗。 無論對於西方還是東方世界,鬼魂皆被視為人類死亡後所存殘的強烈意識、沒有真實型態的組合物,是無法再被殺死的一種靈體。在亞洲和東方世界裡,許多鬼怪傳說、靈異故事跨越時代,通過世代口述流傳、文學記載與創作、戲劇演出、電影改編等,強化了魂魄的非自然力量,加深了詭譎陰森的氣息。在亞洲,鬼魂超越了宗教藝術的道德和解釋框架,鬼魂的形象及功能性以更世俗的流行文化和故事表達形式並進行構建,表演藝術、卡漫和電影也在很大程度上幫助亞洲的幽靈脫離無形的精神意識,具體化一個充滿奇幻的鬼怪世界。像日本的鬼魂開始對其原始意義產生反轉,當代的創作中鬼魂越來越擬人化,擁有人類的思維與情感,可以選擇是非對錯。 展覽巡迴到臺灣,加入了臺灣視角的敘述,除了受到亞洲佛道教文化影響下的地獄與幽魂,在日治時期,臺灣對鬼的形象受到日本影響,日式美學的介入,可以說明白衣長髮的女鬼形象及南投妖怪村的風行。經過傳統宮廟的民間信仰轉化,眾多傳說與文學故事開始形塑了臺灣原生鬼怪的樣貌,吃小孩子手指的虎姑婆、早期臺灣人叢林生活經驗傳說中的魔神仔等。許多鬼怪的誕生,是為了寓意歷史事件與警世提醒的作用。其實多數的鬼魂和山精水怪是人們對未知恐懼的具象,彷彿創造出一個可以歸納這些負面情感的載具,就可以找出消滅或規避它的方法。人類無法避免面臨生死,因此鬼怪是對亡者的追憶也是對生者的安慰。鬼怪的傳說,也顯露出曾經的生活樣貌與可貴的文化發展價值。 臺灣展出的作品敘述脈絡,對應法國凱布朗利博物館的展覽故事線,有臺灣當代藝術家的作品及在地鬼怪的電影海報,邀請藝術家林羿綺、侯春廷、姚瑞中、張季雅、梁廷毓、陳云、黃千倫、蔡佳葳、顏忠賢展出。並透過借展自國立臺灣歷史博物館及學甲慈濟宮之展品及文史資料,期盼呼應臺南在地的宮廟與傳說故事,在臺灣的視野下對於本土鬼怪有更豐富的見解。 *本展涉及幽魂鬼怪等內容,若對此內容敏感者,請自行斟酌是否適合入場觀看;12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。 指導單位:文化部、臺南市政府 主辦單位:法國凱布朗利博物館、臺南市美術館 協辦單位:國立臺灣歷史博物館 贊助單位:藍天驛站商務旅館、千如電機工業股份有限公司、台灣省台南市台灣首廟天壇 特別感謝:、學甲慈濟宮、台南富華大飯店 藝術家 張季雅 阿努邦•湘土恩 陳子福... 繼續 -

2022 香港巴塞爾藝術博覽會

藝廊薈萃+光映現場+線上展廳 27 - 29 May 2022 藝廊薈萃 展位|1D24 參展藝術家|薩望翁.雍維 光映現場 參展藝術家|蘇育賢 線上展廳 參展藝術家|薩望翁.雍維 繼續 -

2022 台北當代藝術博覽會

藝廊精粹 20 - 22 May 2022 ► TKG+|2022台北當代 地點 │台北世貿中心一館 展位 │ D03 參展藝術家 │李綾瑄、周育正、吳耿禎、邱承宏、鄺鎮禧、薩望翁・雍維 開放時間 │ ▋貴賓預展 ▋ 05.19(四)14:00 – 17:00 ▋開幕之夜 ▋ 05.19(四)17:00 - 20:00 ▋公眾開放 ▋ 05.20 (五) 11:00 – 18:30 05.21 (六)... 繼續 -

「非遊記」-《過多必要》

蘇育賢 10 May - 31 July 2022 展覽|「非遊記」 地點|台北當代美術館MOCA TAIPEI 時間|2022.05.10-2022.07.31 《多過必要》 蘇塔,泰國東北青年,旅台工作六年,沒特別存錢,對未來也沒特別打算。他剛搬來台中沒有多久,四個月前第一次到東協廣場玩,在泰國Disco Club遇到了也是第一次來到這裡場勘的劇組,這個劇組正為了五月在台北當代藝術館的聯展來取材,不知道基於什麼理由,劇組向蘇塔提出拍攝的邀約。 這一天蘇塔和朋友來東協廣場歡度潑水節,這四個月來,他已經在這裡交了不少朋友,而今天的新朋友則是帶著泰文翻譯的劇組。 |藝術家 你哥影視社(蘇育賢、廖修慧、田倧源) |媒材 單頻道錄像 |年份 2022 |展間攝影 ANPIS FOTO王世邦 官方網站閱讀更多資訊:台北MOCA當代美術館「非遊記」 繼續 -

《踏空》鄺鎮禧個展

鄺鎮禧 1 April - 14 May 2022 展覽|《踏空》鄺鎮禧個展 展期|2022.04.01-2022.05.14 地點|Feyerabend (大角咀,香港) 請勿讓自己輕易被覺察,亦請勿讓自己的覺察被輕易侵擾,眼下毫不作為已是最積極的抵抗,這 麼便宜的機會實在絕無僅有。無論固定的叮嚀多麼溫柔亦只為製造焦慮,讓你對自身一切感到羞 恥。抽空既有事物就能方便調控期望,人們自會急於要為他者做點甚麼。那些潔白的執念只有粉 飾作用,請把它放在暗處好好乾涸。其實你依舊可以建設和運作並只維持自己的限界。上述只是 背景配樂,請不用強裝主角。 1 並非為了滿足你的覺察而運轉 2 僵化成一塊完整的盲點 3 為告示而告示 4 鏤空一切獨留架構又如何 5 為你演練排除你的視線 繼續 -

邊界行走指南

吳其育 20 February - 26 March 2022 展覽| 邊界行走指南 展期|2022.02.20-03.26 地點| 魔金石空間 藝術家|郭城、劉廣隸、劉昕、Tarak、吳其育、志偉 “我認為我的每一句話(我的每一個手勢)將永遠保存在他毫髮不爽的記憶裡;我不敢做無用的手勢。” ——博爾赫斯《博聞強記的富內斯》(1942) 在博爾赫斯(Jorge Luis Borges)1942年的小說裡,有一位記憶拔群的富內斯(Funes)。富內斯每天能列出七萬條回憶加以編號,卻不能分類一隻正面的狗和側面的狗:他的世界有無盡的細節卻不見意義,也讓面對他的人不敢做無用舉動。 今天回看這篇小說,富內斯簡直是20世紀缺乏演算智能的電腦,就像艾爾·高爾(Al Gore)在1998年發布的“數碼地球”(Digital Earth)計劃,理由亦是海量的信息在數據庫中荒廢:人們需要一顆可見的虛擬地球以便步向未來,因為“絕大多數的圖像都未在人腦中觸發過一個神經元”。時至今日,新的技術開始代理人的部分感官,人工智能比起人類更認識人類,當昔日的記錄者變成現實的指導者,面對新舊兩版的富內斯,不敢妄動與被建議的行動之間似乎沒有太多區別。 這個展覽是對技術圖像的再訪,一次圖像與腦神經之間的行走。如果我們對技術代理的現狀存疑,也許是今天觸發我們神經元的圖像,並不真的比1998年多。為此,若我們重回千禧年的技術樂觀主義,會發現“數碼地球”這類的模型計劃,其實無法憑著解放資料庫就完成它的許諾:那些用以預見危機、創造人類總體視野的模型,是衛星遙測和虛擬建模技術整合的產物。全知視角的圖像只是未來的表皮,當我們凝視一顆漂浮在屏幕上的地球,現實和虛擬的邊界正隱蔽地重組信息和我們的認知。 這是一次人類朝向虛擬世界遷移的過程,一次技術版本的物種演化。確切地說,是一次人造的異域成種實驗。 官方網站閱讀更多資訊:https://reurl.cc/m3RVRM 繼續 -

加德滿都三年展2077

薩望翁・雍維 11 February - 31 March 2022 展覽名稱|加德滿都三年展2077 展期期間|2022.02.11-03.31 展覽地點|香 港 P a r a S i t e 藝 術 空 間 P a r a S i t e 藝 術 空 間 榮 幸... 繼續 -

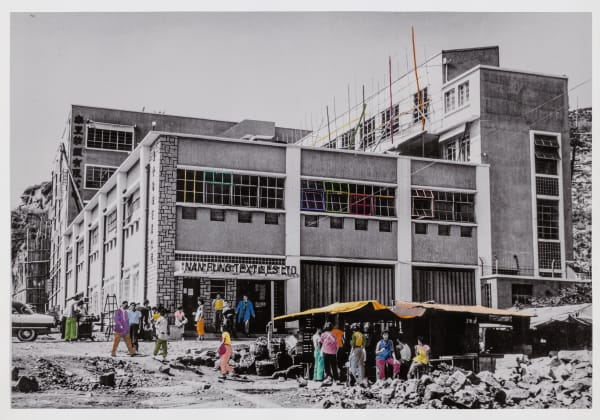

代工繡場:紗廠客廳 | 南豐紗廠紗廠坊

侯怡亭 11 December 2021 - 9 January 2022 展期 2021.12.11 - 2022.1.9 今季,南豐紗廠紗廠坊將展出侯怡亭的《代工繡場:紗廠客廳》,變身成一個愜意又開放的空間。 在老照片上刺繡,藉此將身體帶入對歷史圖像的再創作過程,連接過去與現在,也體驗現實與歷史的互動 。侯怡亭從CHAT六廠藏品中挑選了12張南豐紡織工廠黑白老照片,邀請參與者共同協作,將勞動帶進重塑歷史影像的過程中。 除了以紗廠舊照之外,侯怡亭亦向香港觀眾們廣泛徵集舊照,進行集體刺繡創作,以此伸展探討在後疫情時代衝擊之下,人們在休期與勞動、個人與群體、封足與自由等概念和關係上所經歷的改變。 圖片來源 侯怡亭 新聞稿來源 https://www.mill6chat.org/zh-hant/event/%E4%BB%A3%E5%B7%A5%E7%B9%A1%E5%A0%B4%EF%BC%9A%E7%B4%97%E5%BB%A0%E5%AE%A2%E5%BB%B3/ 繼續 -

我匆匆地走入森林中|國立中央大學藝文中心

袁廣鳴 7 - 30 December 2021 展期 2021.12.7 - 12.30 風吹樹梢、鐘聲緩送下,是否你也在找尋記憶裡某個重要事物 -中央大學藝文中心展覽「我匆匆地走入森林中」 本展引用60年代流行歌曲《南屏晚鐘》首句歌詞「我匆匆地走入森林中」命題,歌曲意境─風吹樹梢、鐘聲緩送下,有個人在找尋記憶裡某個重要事物。展出的九組作品年代自1990年至今,呈現跨世代的交匯,內容歸納「內觀意境」與「詩性凝視」兩個面向,選件上亦特別挑選不同媒材的創作,包括素描、水墨、版畫、攝影、錄像、機械動力、綜合媒材等,藉以增強展覽命題的立體度與豐富性。袁廣鳴《異鄉人》以超高速的鏡頭捕捉中壢月台移工身影,猶如一尊尊凍結凝住的雕像。 當代社會的步履走得好急好快,個體和城市在從流與追趕中賣力向前,生存的焦慮與寂寞不時湧上。回到展覽現場,期許每一位入館觀眾,身體在展間行走的同時,此岸的心靈與彼岸的作品互動,節錄于彭題詩「水清可照影,日麗熱肚腸」作為結語,心平靜了,澄明映射萬象,遠方的太陽,也溫暖我們的內臟,連結彼此,此岸即為彼岸。 圖片來源 國立中央大學藝文中心 新聞稿來源 https://www.ncu.edu.tw/tw/events/show.php?num=16259&fbclid=IwAR0GY195wehzN6N4XaEJzWncDgx6P0x54AQckChWbcH7FWjT4fIi4vRx3kc 繼續 -

離岸之歌|時代美術館

吳其育 4 December 2021 - 30 January 2022 展期 2021.12.4 - 2022.1.30 正統的離散研究往往聚焦於特定族群,以及他們受政治、宗教迫害或戰爭、貧窮等原因驅動的遷移或重新安置,同時也將這些族群的身份認同,與民族國家、故土等轄域化的概念綁定成二元關係。離散歷史的迴響一直在物質和象徵層面上對我們產生影響,但互聯網的普及,鬆動了圖像與意義的關聯,破解了歷史智識與時空的固定關係,大量邊緣身份和跨國聲音被生產出來。當代的全球摩擦已經不限於線下交往和接觸,跨國和跨域的身份認同也在網絡傳播和信息差異中不斷再生。在令人眩暈的媒介景觀和大數據孤島中,離散成為數字化存在的常態。疫情的反复讓人們注意到全球旅行和移民的障礙,卻鮮少看見難民和勞工等底層遷移的空間和原住民在時間感上的錯位。 “離岸之歌”作為寓言,描述音樂和船兩種媒介構成的流動“聲-空”。作為全球過程和文化往來的容器,船和歌的呼應對位,承載著古往今來的離散想像,亦塑造著當下的交叉身份。它們將遠近不同的世界聯繫起來,使那些在去國與歸鄉、過去與未來間掙扎的人們,得以跨越國界和海洋,尋求彼此的觀照和理解。圍繞著離散的記憶和情感網絡,展覽試圖創造陸地和邊界間的不穩定狀態,在歌者、航行者、勞作者暫留的島嶼間穿行,代入他者的遭遇,潛入歷史陰影處的暗流。連接作品的是一個個分散的、輔助詮釋的“島嶼”,以及一系列在展廳外舉辦的放映、音樂會和公共項目,這些活動和內容將為觀眾理解離散族群的當下處境和精神狀態,提供入口和分享的通道。 “離岸之歌”也與時代藝術中心(柏林)2021年9月開幕的“遠方,大海在歌唱——離散社群的親密關係與勞動”形成概念上的對話和地理上的對位,兩個展覽跨越歐亞大陸,對世界令人不安的極化和封鎖作出回應。展覽概念也得益於“一路向南”的交流和友誼,並在這些指向未來的網絡社群中,找到歸屬感。 圖片來源 National Gallery Singapore 新聞稿來源 https://timesmuseum.org/cn/program/one-song?fbclid=IwAR2fSqeo0u_6Ywa1Ot4VV1UvsnYRL-V9sTDH9Agy7uZK8_NNL1xgYRkB_bU 繼續 -

The Eye is the First Circle

Charwei Tsai 21 November 2021 - 6 March 2022 Dates 2021.11.21 - 2022.03.06 Opening Reception 2021. 11.21 1 p.m. - 5 p.m.(PT) Venue The Library of The Philosophical Research Society The Philosophical Research Society (PRS) is pleased to... 繼續 -

預演未來 | 永添藝術 · 金馬賓館當代美術館

周育正 20 November 2021 - 9 May 2022 展期 2021.11.20-2022.5.29 《預演未來》選擇從對於自我理想境界的關注,擴大對當代議題的共感,以預演近未來家居生活場景的方式,帶領觀者演練看似未來的生活景象,其實更關乎當下的生存現實。現代家庭居所(domestic space)從歷史地表浮現,無疑是人類透過科技的力量改造自然,成為一個被馴服的環境(domesticated environment)。而疫病的爆發,不僅迫使我們再次審視人與自然共生關係之中存在的矛盾,也加速了科技融入日常生活的進程。在今日高度發達的社會,高科技無塵無菌家庭已然成為理想家居環境的典範,作為人們欲求的私有領域,儼然是免於生存危機的庇護所。本展設計基調投射家居空間的想像,引領觀眾身歷其境,在我們認為家的安全庇護中,反思隱藏其中的危機意識。 展覽邀請來自國內外十位藝術家,共同勾勒未來事物的輪廓,作品包括表演、錄像裝置、立體裝置、數位繪畫、繪畫、遊戲等多元形式,議題觸及智慧家電、神話、天災、新資源、衛生、微生物、信仰、AI、演算法、數位分身、元遊戲…等。無論是病毒或是科技所引起的恐慌,再再地引發我們重探人類自古以來對於生存危機所採取的種種反應。李維史陀告訴我們,神話思維並非迷信,而是前現代社會對於宇宙秩序追求的心靈活動,以助於他們通往未來文明。而今,科技的機制帶來了進步的信念,改變了我們的時間意識,創造了未來的維度。面對原初自然裡不可思議力量的焦慮與恐懼,人類對於未來的想像與追求,始終隱含著順應變局的能力。本展將重新審視人與自然、科技三者之間的共存關係,科技作為人類與環境的中介,並非將人從環境的威脅隔離出來,而是打開了裂隙,讓人與其生存環境中一切的存在,重新定義彼此。 圖片來源 金馬賓館當代美術館 新聞稿來源 https://www.alien.com.tw/u/zh-tw/pages/Rehearsing_the_Future?fbclid=IwAR1bSS9qosJEJvKLlzDwXryNtulESDhx5pDeG9xeLqyjqEN2naaoPGiYT3Y 繼續 -

The Phenomenal Transition

Chou Yu-Cheng 12 November 2021 - 20 March 2022 Dates 2021.11.12 - 2022.03.20 Venue Busan Museum of Modern Art Exhibition Room 2 (2F) When our everyday lives are shaken by news of stocks, virtual currencies, and real estate booms,... 繼續 -

集體製造|新竹市美術館

侯怡亭 7 November 2021 - 2 January 2022 展期 2021.11.7 - 2022.1.2 自1769年瓦特(James Watt)改良蒸汽機引領工業革命以來,為人類生活帶來爆炸性的發展,人力的勞動也逐漸轉向機械的勞動,使社會發生了巨大的變革。新竹作為臺灣高科技工業重鎮,大量的精密科技之代工與研發製造廠房,也刻劃了本地的經濟活動樣態,可以說,科學園區的興起即是集體製造的最佳代名詞。伴隨著全球化浪潮、AI/物聯網、數位科技的崛起,難以計數的製造物形塑我們的日常生活至今,你我都活在集體製造之下,而我們的生活勞動也參與、成為了集體製造的一環。本展邀集五位擅用不同媒材之當代藝術家,分別以創作、觀念及行動參與介入,藉由多重的觀點詮釋,回應在此命題下所產生的各種想像,試圖引導觀者思考科技高度發展下的功與過,並進一步從此關係中尋求解決方案。 美術館二樓則是以人力集體意識及勞動、訊息的重組、製作為思考開展。臺灣的鐵路便當伴隨日治時期軌道建設與旅遊產業而興,當時鐵路沿線的風土物產圖景亦被精巧地設計在便當盒的外包裝圖紙-掛紙(kakegami)上。藝術家侯怡亭攝影錄像作品《White Uniform》即以此為歷史背景,邀請七堵臺鐵便當廚房內一群身著白色制服的作業員,參考七十年前鐵路便當掛紙,以海苔剪下圖樣,反覆加工製成便當。侯怡亭試圖將作業員在集體意識下的日常勞動行為,翻轉為藝術行動,從而探討藝術生產與日常勞務的生產之間的關係;錄像作品《冷鍊》援引自物流供應鏈專有名詞,始自侯怡亭走訪哥倫比亞跨國切花工廠,精細觀察當地工作場域的生產鏈景況,指涉在當代社會治理之下,人類在製造物以及其被製造的各樣生產關係裡,依循著工業化的系統,透過分配,進行價值交換及資訊傳遞之間的互動關係。 如今在當代社會之下,人類雖深陷於這不可輕易分割的循環模式與結構組織,我們仍得以透過藝術家之眼,直視集體製造所產生的種種疲弊,重新檢視這些根深於生活中的事物,不僅僅是一種對於「集體的、普遍的」的反動,亦期望觀展者迴返自身的經驗,覺察在集體中的個人運作,從而意識個人的勞動又是如何對應於集體製造。 圖片來源 新竹美術館 新聞稿來源 https://www.hsinchucitymuseum.org/exhibitions-s-current/112?fbclid=IwAR0DIe7n1tNidYlmc4fqz8WkkEkopZXpC5mK366jzVDLNEDes_CDCJNp4hs 繼續 -

2021 新加坡兒童雙年展

何采柔 6 November 2021 - 31 December 2022 展期 2021.11.6 - 2022.12.31 線上 https://childrensbiennale.com 線下 National Gallery of Singapore : Southeast Asian Art Museum 新加坡國家美術館(National Gallery Singapore)今年首次以線上和線下相結合的方式舉行「兒童雙年展」(Gallery Children’s Biennale),並命名展題為「藝術為何如此重要?」,展示與兒童有關的藝術創作。新加坡國家美術館每兩年舉辦一次,今年邁入第三屆的兒童雙年展,線上部分於5月22日已經展開,展出藝術家來自包括越南、菲律賓、臺灣、印度、柬埔寨、新加坡等不同地域,共展出9位藝術家和藝術團體的藝術作品,而實體的兒童雙年展則將於9 月 4 日在博物館展出。 今年度的兒童雙年展聚焦家鄉、多樣性、時間與環境等主題,企圖和藝術家發展能激發兒童靈感的計畫,讓兒童們更廣泛地接受開放與多樣性視野所帶來的價值,同時期待為兒童們營造一個可釋放出巨大創造力的空間。 台灣藝術家何采柔也受邀參與此次「兒童雙年展」計畫,其參與作品為《A Day’s book》,藝術家表示此是一個邀請公眾集體寫日記、傳遞訊息與共同創作的計畫,參與者可以在網站下預約個人時間,在時間內上傳一張照片,並寫一句話,所有人的創作將構成一非線性的影像圖輯。9月這些作品會在雙年展實體現場展出。 圖片來源 National... 繼續 -

Put-to-bed

Kong Chun Hei 5 November - 18 December 2021 Dates 2021.11.05 - 2021.12.18 Venue Last Tango(Sihlquai 274, 8005 Zürich, Switzerland) Put-to-bed features contemporary artists who explore ideas of transfer or use process-like and time-based methods in their artistic practice.... 繼續 -

台北藝術博覽會 2021

藝廊集錦 22 - 25 October 2021 參展藝術家 袁廣鳴、侯怡亭、蔡佳葳、吳耿禎 例外狀態 鄺鎮禧 TKG+ 榮幸參與 2021 年的台北國際藝術博覽會,將帶來代理藝術家袁廣鳴、侯怡亭、蔡佳葳、鄺鎮禧及吳耿禎之作,匯集五位藝術家各自表彰的當代藝術語彙,呈現當代創作者對藝術與社會的關懷。 被視作早期台灣錄像藝術先鋒的袁廣鳴,透過《微笑的小木馬》探討影像生產背後媒體與物件的相互關係,以跳脫日常習慣的觀看視角,翻轉人們看待事物所存有「理所當然」的既定認知,重啟影像與現實當中的思辯空間。攝影與刺繡的結合向來是侯怡亭創作的表現手法。在《刑務所之演化》中,侯怡亭有意識地通過「勞動」穿針引線,將其關注的家庭勞務、代工、集體生產機制,以及女性對應在全球化政治經濟體系之中的位置/角色,疊合於圖像與檔案之中。同樣透過「織造」創作的蔡佳葳將帶來近期系列作品《須彌山》,藉以預告明年初於 TKG+ 舉辦的個展;透過剪紙文化,發展深具個人特質藝術語彙的吳耿禎,將帶來《篝火》系列新作。在紙材解構、編織重構的過程中,藉轉譯神話傳說,表述其對於「文明」的反思。「例外狀態」特區 TKG+ 將推出香港藝術家鄺鎮禧。甫於香港巴塞爾展出個展,引起國際媒體與藏家高度關注的鄺鎮禧,作品以觀念藝術為思考起點,自日常提取了對應於事物結構的樣態,並準確地揭露出物件自身與文本間運作的瑕疵,在此觀念下延伸至繪畫、裝置及影像作品,表現出藝術思考裡高度的能動性及戰略性。 2009 年 TKG+ 於台北成立以來,始終致力於支持台灣和亞洲各地具備實驗、創新、批判性的當代藝術,鼓勵多樣化媒材的美學形式,並嘗試鏈接不同的藝術環節開啓對話。期許通過 TKG+ 呈現的藝術家以及其美學實踐,為亞洲當代藝術增添不拘一格的混合體。 繼續 -

所在—境與物的前衛藝術1980-2021

高重黎 袁廣鳴 何采柔 14 August - 17 October 2021 策展人 蔣伯欣、許遠達 策展顧問 莊普 「所在」是物及其存在的地方,「所」是空間、環境、地方、在地或場域,是所處之地,也是存在的地方,「在」則取事物於空間與時間之栖居,本展將由此一座標軸,來呈現臺灣解放空間與媒材之後多元的前衛藝術樣貌。1980年代的臺灣藝術,逐漸從現代繪畫的創作典範,轉移到今日我們熟悉的當代藝術面貌,當時以前衛角度稱之為「第二波現代藝術運動」,現今已產生蓬勃多元的發展。本展將以更具全球性與批判性的參照系統,重新檢視其中的一支前衛運動脈絡。 1980年代以降,旅外、留學藝術家的歸國,三大美術館及各縣市的文化中心的場館成立,解放的前衛藝術掙脫了傳統平面框架與立體台座的空間限制,多元媒材進入了展場,帶入了材質所蘊含的文化、歷史與自然。藝術品不再只是模仿現實空間的幻象,前衛藝術家們將作品從框架與台座解放到真實空間,也就是說,創作不僅存在於框架與台座間,而是存在於現存的現實世界的地方中。材料不僅僅只是內容、形式的媒介,而是與內容、形式的一體。 從林壽宇開始,許多旅外藝術家歸國後參與公私立單位的競賽與展演,如「異度空間」、「超度空間」、「雄獅美術新人獎」及臺北市立美術館陸續舉辦的「新展望」系列大展等,也催化加遽了境與物的前衛藝術的發展。加上如李再鈐、莊普、陳世明、葉竹盛、賴純純、黎志文、盧明德、郭挹芬等歸國藝術家進入教育體系,使得境與物的創作觀念,更為系統化地在教育與展覽系統中發酵,影響了新一代藝術家的創作。而新一代的藝術家在學校與網路的多元媒體訊息下,於複線發展的社會環境下,新世代的意識愈發多元。在網路的虛擬空間下,新生代的藝術家身體成了複合的介面,在境與物的表現上展現了數位時代的小客群狀態,跨越了西方現代主義線性發展的限制,超越了純粹性的路線,他們以身體感受所在,創作屬於自身地方的境與物。 就上述脈絡,本展將1980年代以來境與物的前衛藝術分為:框架解放、「雕塑」的再定義、「繪畫」的多元性、媒介的辯證、空間場域及跨限世代等六個範疇,以呈現此一存在與變化、空間與媒材解放的疆界開闊、新興媒材、新世代境與物前衛藝術等發展,本展也避免將多重複雜的造形思維,限縮在類型化與線性發展的單一門類來考察,而是將境與物的前衛藝術作一系統性與辯證性的呈現,以探討藝術家所置身的多重語境,並考察此一摸索與突破的方向,如何走出跨域實踐的當代路徑。 參展藝術家 林壽宇 李再鈐 葉竹盛 莊 普 陳世明 洪素珍 黎志文 盧明德 陳幸婉 郭挹芬 賴純純 胡坤榮 陳建北 黃宏德 吳瑪悧 張永村 陳正勳 高重黎 顏頂生 王為河... 繼續 -

香港巴塞爾藝術博覽會2021

藝廊薈萃+光映現場+線上展廳 19 - 23 May 2021 藝廊薈萃 展位|1D36 參展藝術家|鄺鎮禧 光映現場 地點|香港藝術中心古天樂電影院 策展人|李振華 參展藝術家|袁廣鳴、蔡佳葳 線上展廳 參展藝術家|李綾瑄、蔡佳葳、鄺鎮禧 時間|2021.05.19-23 繼續 -

頂上迷離-宛若天堂

袁廣鳴 6 - 17 May 2021 文化部駐德國代表處文化組與 奧地利林茲OK當代藝術中心( OK im OÖ Kulturquartier) 合作,將舉辦「 頂上迷離 -宛若天堂」展覽,並邀請藝術家 袁廣鳴 參與展出。 袁廣鳴在作品明日樂園 當中,以爆破的形式呈現潛藏於平靜之下的危機,也呼應了本次策劃連結當代藝術與文化議題的企圖。 繼續 -

2021 漁光島藝術節 — 安棲之嶼

何采柔 27 March - 18 April 2021 展期 2021.3.27 - 4.18 2021漁光島藝術節於今天開幕,藝術家何采柔 受邀參展,特別將其作品《 起伏 》設置在漁光島的林海之間。 《起伏》一 作的創作靈感來自於休憩的動作,放大的枕頭看似平凡的室內物件,但物件本身的物理狀態停留在人們在其身上休息時擠壓枕頭而形成的形狀,讓沒有生命的物件看似一個在環境裡伸展的生物。 繼續 -

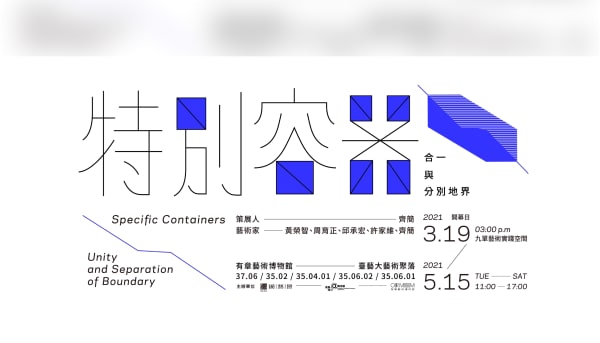

特別容器 – 合一與分別地界

周育正 19 March - 15 May 2021 展覽時間 2021.03.19 – 2021.05.15 開放時間 週二至週六 11:00-17:00,免費參觀 地點 臺藝大藝術聚落、九單藝術實踐空間 藝術家周育正 受邀參展國立臺灣藝術大學 有章藝術博物館 舉辦的 「特別容器 – 合一與分別地界」,展出作品二整 。 周育正在作品中暫時性地重整剛整修後的建築外牆,在屏除建築固有的基礎機能的同時再現老舊建築的有機性與重整的現代性交疊。 「特別容器 – 合一與分別地界」由齊簡 擔任策展人,試圖處理藝術聚落空間的跨界特殊性,展期至5月15日,歡迎各位前往參觀! 繼續 -

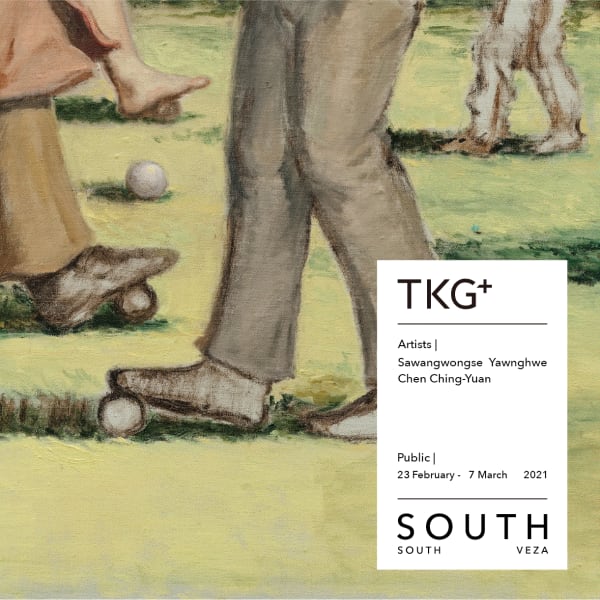

SOUTH SOUTH VEZA 2021

線上展廳 23 February - 7 March 2021 參展藝術家 薩望翁.雍維、陳敬元 繼續 -

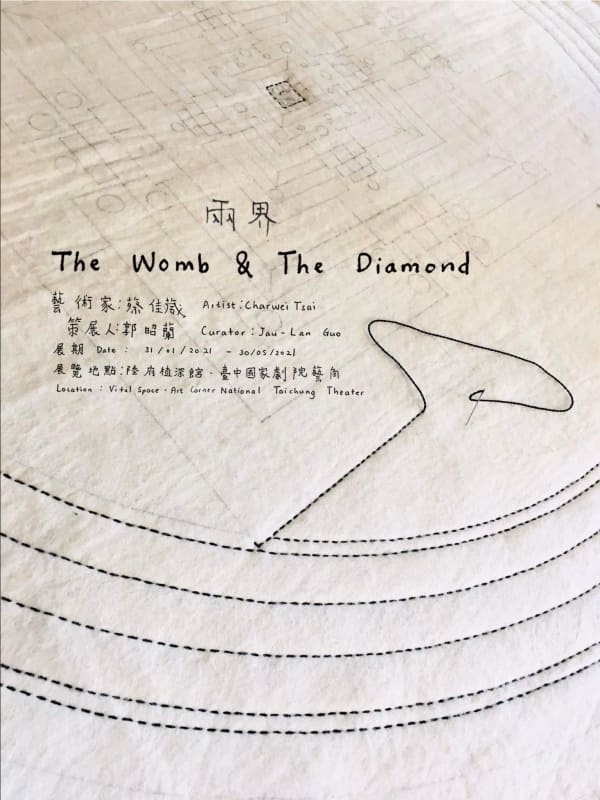

《兩界》— 蔡佳葳個展

蔡佳葳 31 January - 30 May 2021 《兩界》— 蔡佳葳個展展覽名稱中的「兩界」,取自日本高野山真言宗的「金剛界」與「胎藏界」曼陀羅圖形,除了雙雙指涉宇宙秩序,這組詞彙同時具有堅固與柔軟並存、陽剛與陰柔共濟的非二元論意涵。藝術家蔡佳葳近年專注探索自五世紀以來密續傳播途徑所抵達的據點,藉著高密度的勞動交換,重新尋求與對立他方共振的各種可能。 如果蔡佳葳早期作品是尋求將理知停頓、靜默、懸置,並與有機材料合作共(度)渡非人類中心之境的話,那麼「兩界」展覽則是明敏地將殊異宇宙觀的兩造,編織在以藝術為名的勞動事件之中; 「編織」,在這裡,除了是傳統智慧所奠基的勞動與生活,也是今日活躍於全球當代藝術的蔡佳葳透過藝術行動所連結的兩造,一方是透過當代藝術機制所取得的藝術語言、全球移動以及展覽資源,另一方是薩滿仍舊活躍其中,文化滅絕威脅卻不曾停歇的印尼與蒙古的婦女編織。透過藝術家的「織造」,雙方共享了殊異宇宙觀下的兩個截然不同的世界:編織婦女在她們熟悉的編織工藝中領會藝術家轉換而來的曼陀羅圖形(也是一種世界秩序圖景),藝術家則轉譯傳統智慧於當代藝術語境中,藉展演之力重新形塑編織文化所來自的傳統智慧。 繼續

Page

1

of 3